若いみなさんに知って欲しい「プレコンセプションケア」

登録日:2025年4月1日

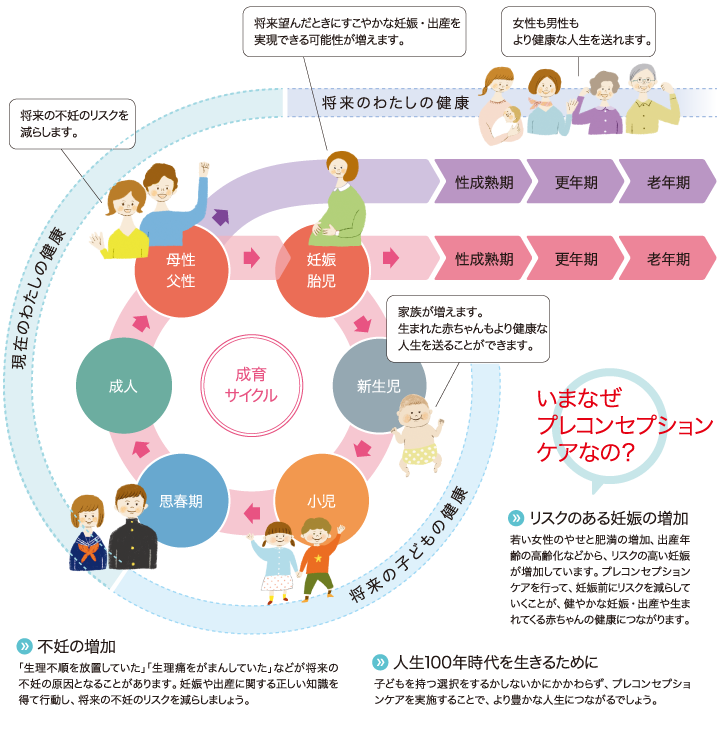

プレコンセプションケア(preconception care)とは?

プレ(pre)は「〜の前の」、コンセプション(conception)は「受精・懐妊(新しいいのちを授かる)」ことで、プレコンセプションケアは「お腹に新しいいのちを授かる(妊娠)前の健康管理」を意味します。

つまり、プレコンセプションケアは、「若い男女が将来のライフプランを考えて、日々の生活や健康に向き合うこと」です。

自身が希望するライフプランを叶えるために、男女問わず、思春期以降の若いみなさんに知って欲しい言葉です。

※国立研究開発法人 国立成育医療研究センターHP「プレコンセプションケアセンター」より引用

なぜ、いまプレコンセプションケア(プレコン)が必要とされているのか?

- リスクのある妊娠の増加

若い女性のやせと肥満の増加、出産年齢の高齢化などから、リスクの高い妊娠が増加しています。

- 不妊の悩みの増加

「生理不順を放置していた」「生理痛を我慢していた」等が将来の不妊の原因になることがあります。

男女ともに、妊娠や出産に関する正しい知識を得て行動することが、将来の不妊のリスクを減らします。

- 人生100年時代

子どもを持つ選択をする、しないにかかわらず、若いうちからの健康的な生活習慣の積み重ねにより健康は培われていきます。

自分が思い描くライフプランが実現できるよう、プレコンセプションケアを始めましょう。

プレコンセプションケアの目的

(1)若い世代の健康を増進し、より質の高い生活を実現してもらうこと

(2)若い世代の男女が将来、より健康になること

(3) (1)の実現によって、より健全な妊娠・出産のチャンスを増やし、次世代の子どもたちをより健康にすること

ライフプランを考える

みなさんは、5年後、10年後どのような人生を送りたいですか?

ライフプランとは、ひとことでいえば「人生の設計図」で、将来の生き方や具体的な暮らし方を考えていくことです。

10代や20代ではまだ早いと感じる方もいるかもしれませんが、「自分の人生をできる限り自分で選択し、選びとっていけるようにする」

ためには、できるだけ早いうちからライフプランを考えることは大切です。

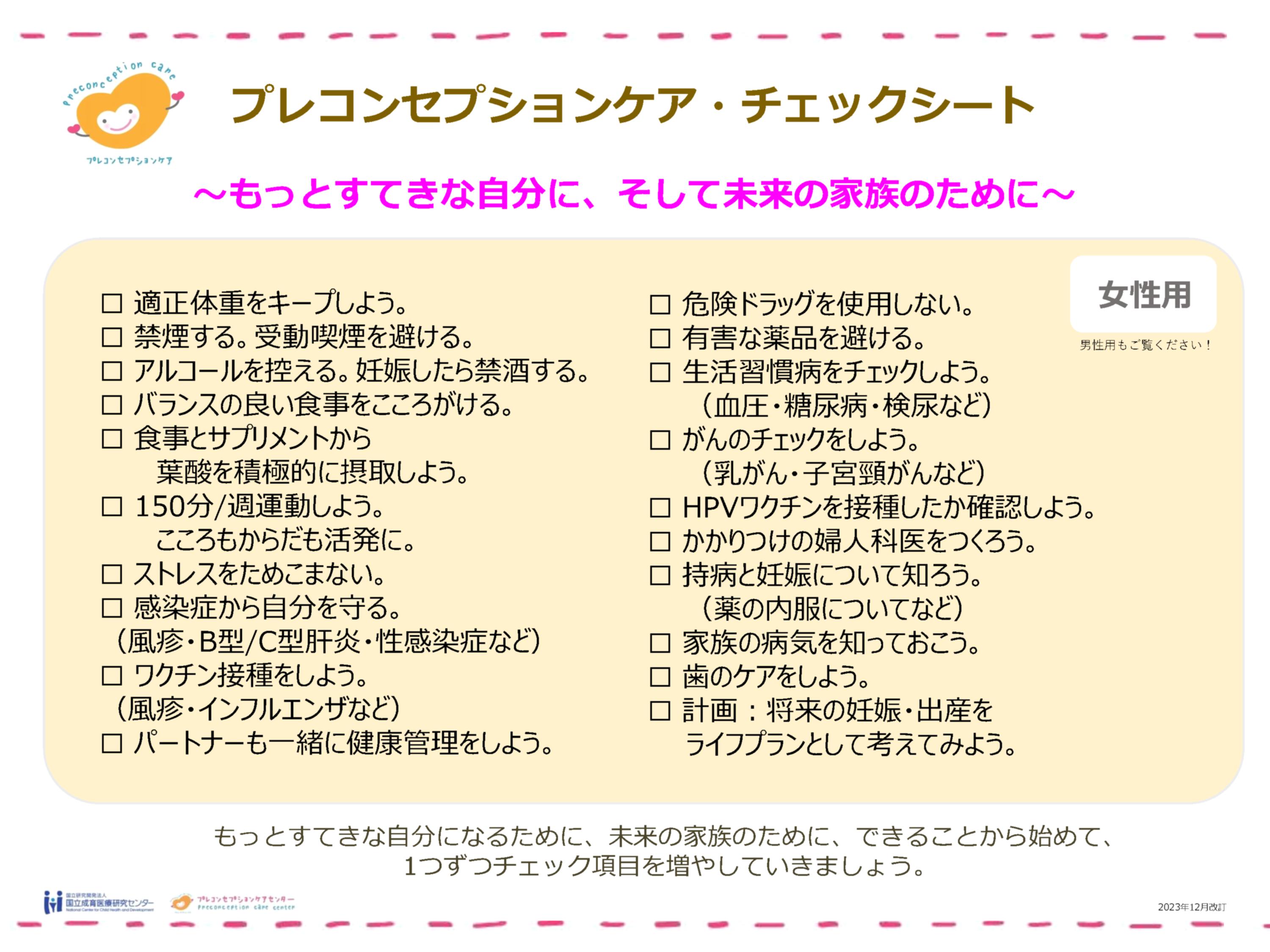

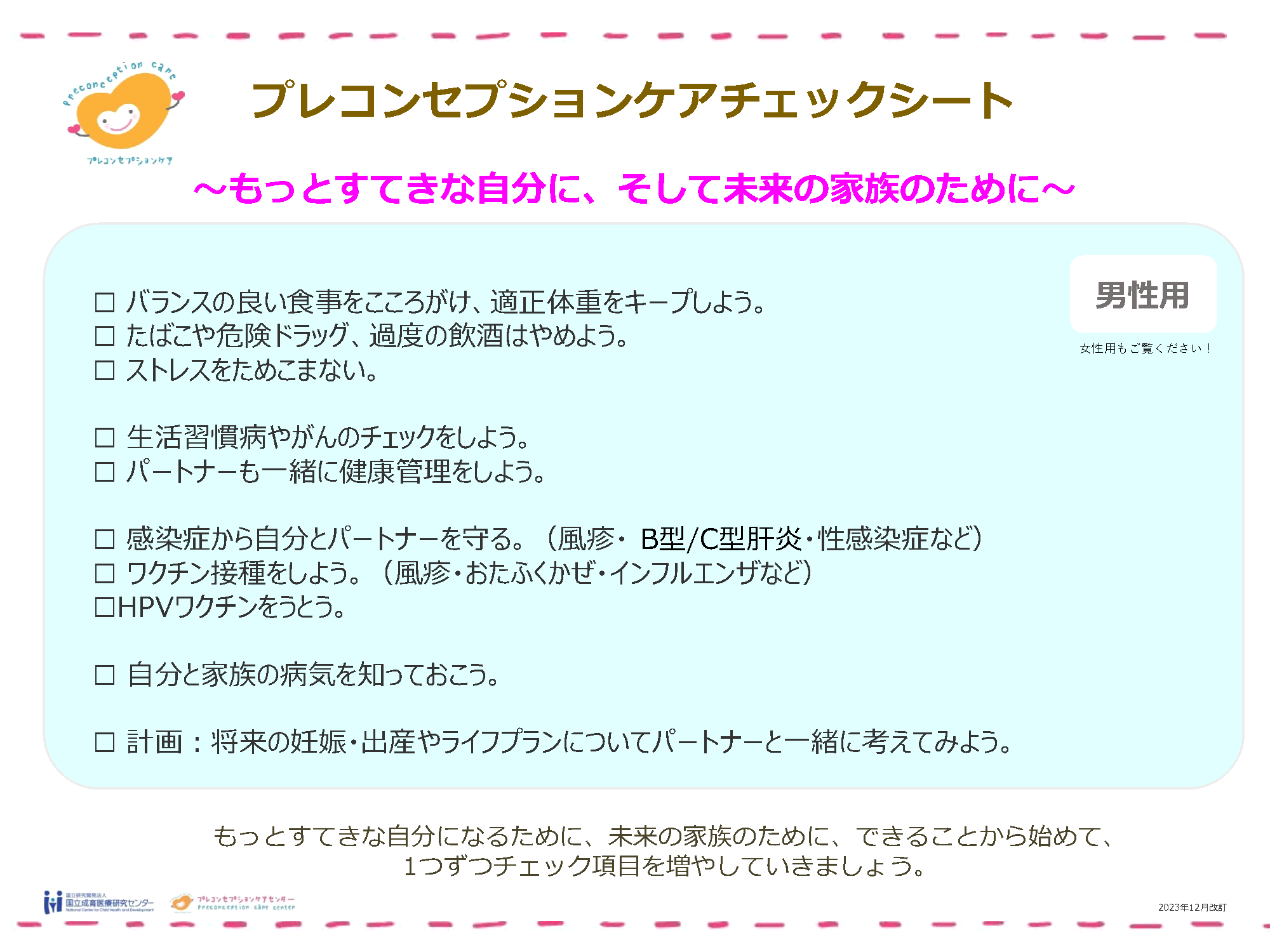

やってみよう! プレコンセプションケア・チェック

さぁ、現在の自分の健康状態について振り返ってみましょう!

※プレコンセプションケア・チェックシートには女性用、男性用があります。

プレコンセプションケア・チェックシート(女性) こちらからDLできます。

プレコンセプションケア・チェックシート(男性) こちらからDLできます。

※国立研究開発法人 国立成育医療研究センターHP「プレコンセプションケアセンター」より引用

できることから始めよう、健康でいるための11の生活習慣

若い頃から自らの健康管理ができるようになることは、生涯にわたって「質の高い生活」を送ることにもつながります。

「健康でいるための生活習慣」をご紹介いたします。ぜひ、今日からできることを始めてみませんか。

1.自分の適正体重を知ろう

やせ(BMI 18.5未満)も肥満(BMI 25以上)も様々な病気のリスクを高めます。

20歳代の女性の5人に1人がやせと言われています。

栄養不足による若い女性のやせは、貧血や将来の骨粗しょう症の原因になるだけでなく、低出生体重児等、将来の赤ちゃんの健康にもかかわります。

また、肥満は生活習慣病の原因になる以外にも、妊娠糖尿病や妊娠高血圧症候群のリスクになります。

自分のBMIは知っていますか? 自分の身長・体重のバランスを確認してみましょう。

BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

(例)身長159cm、体重60kgの場合 60÷1.59÷1.59=23.7

※BMIは18.5~24.9を維持しましょう。

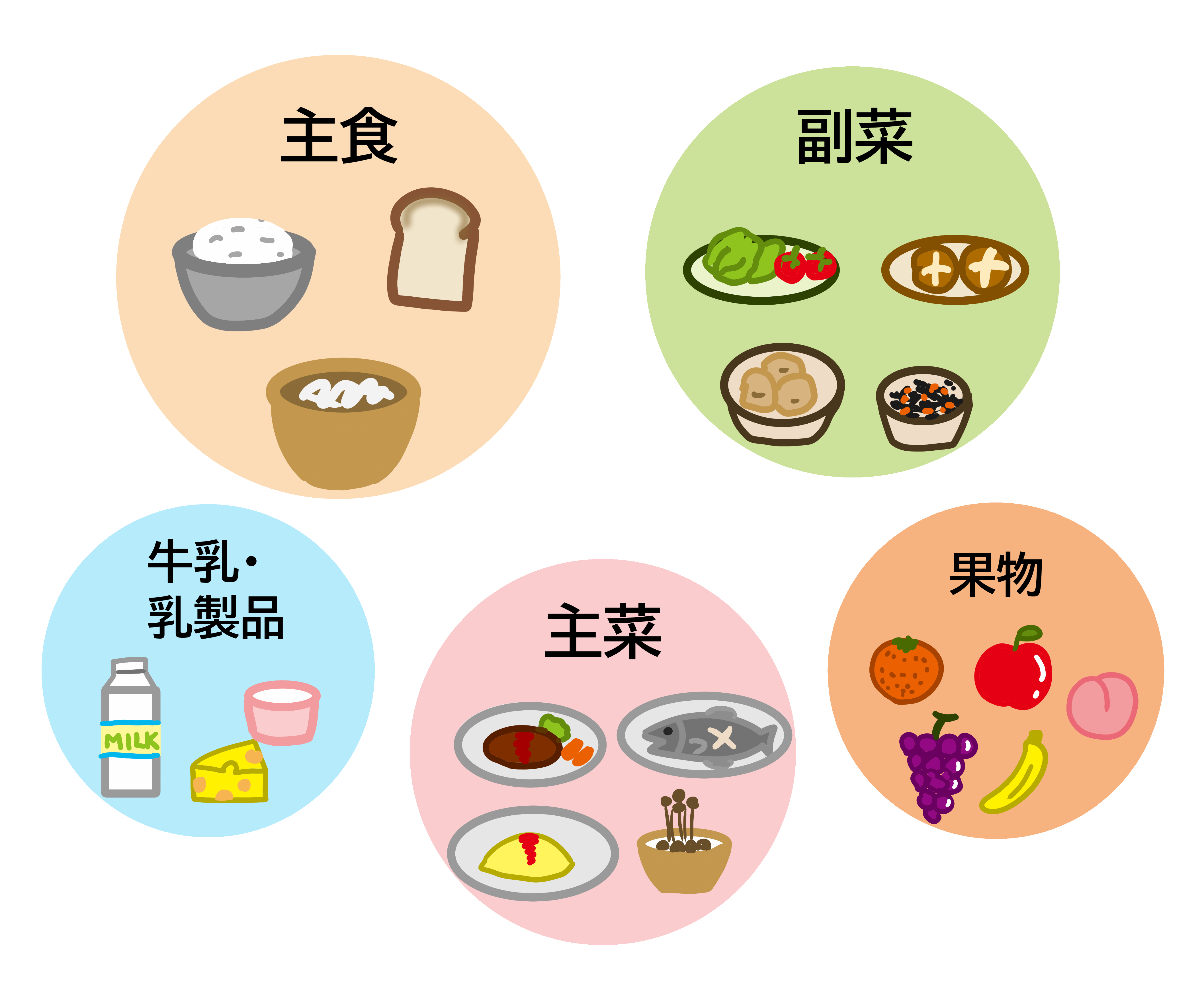

2.栄養バランスを整えよう

普段の食事に主食・主菜・副菜はそろっていますか? 食事の量を極端に減らしたり、偏った食事は貧血や肌荒れなどの原因になります。

毎回の食事で主食・主菜・副菜がそろうように意識して食べるとバランスが良くなります。

また、女性は日頃から葉酸を意識して摂取しましょう。

1日の食事の内容や量については、食事バランスガイドを参考にしましょう。

3.適度に運動をしよう

運動をすると血流が良くなり、筋肉量が増えます。

プレコンセプションケアでは、1週間に「150分」の運動を目安にしています。

普段運動をする習慣がない方は、今より毎日10分長く歩いたり、早く歩く、またお家の中でできる筋トレやヨガなどで身体を動かすなど、

できることから始めてみましょう。

4.睡眠で心身のメンテンナンスをしよう

睡眠は、こころとからだのメンテナンスに欠かせない、大切な生活習慣です。質の良い睡眠は、日々の疲れを回復させるだけでなく、さまざまな病気の予防にもつながります。

良質な睡眠をとるには、生活リズムを整えたり、寝る前に入浴などで体温をあげリラックスするなど、睡眠環境を整えることが大切です。

夜何度も目が覚める、朝起きた時に疲れが取れていないなどの不調がある時は、早めに専門の医療機関を受診しましょう。

5.禁煙にチャレンジしてみませんか?

タバコはがん・心臓病をはじめ沢山の病気を引き起こします。

また、男女ともに不妊症のリスクが増加し、特に妊娠中の喫煙や受動喫煙は流産、早産、周産期死亡、低体重を引き起こす可能性があります。

赤ちゃんが生まれた後も乳幼児突然死症候群のリスク因子になるなど、広い範囲に影響を及ぼします。

また、受動喫煙も健康に影響を及ぼすため、身近な人にも、禁煙をお願いしましょう。

6.アルコールは適量で…

お酒は適量ならば緊張やストレスを和らげたり血行を促進したりするなどの効果がありますが、飲みすぎには注意が必要です。

生活習慣病をはじめとする、さまざまな病気の原因になります。

厚生労働省「健康日本21」によると、「節度ある適度な飲酒量」は、1日平均の純アルコールで20g程度です。

これは、ビール(5%)500ml、日本酒1合、チューハイ(7%)350ml缶1本などに相当します。

しかし、女性は男性に比べてアルコールのダメージを受けやすい傾向があるので、子どもを持ちたいと思う方は妊娠前から1日当たり純アルコール10g以下に控えましょう。

7.ストレスと上手に付き合おう

ストレスをためすぎると、心身の不調や病気に繋がります。

まずは、自分自身のストレスに気づくこと。

そして、ストレスと上手に付き合うため、自分に合ったコントロール方法を身につけることが大切です。

ストレスが強く、心身に不調を感じる時には、早めに専門の医療機関等へ受診し、相談することをお勧めします。

8.健康診断やがん検診を忘れずに受けよう

健康診断

「一回受けたから、大丈夫」「症状がないから、大丈夫」「今年問題なかったから、来年はいいかな」と思っていませんか。

健康診断は、毎年、受けましょう。

体は、一日一日変化します。今年、検査データが良くても、来年も同じとは限りません。

1年に1回、健康診断を受けて、ご自身の体の声を聴いてください。

また、口の健康は全身の健康につながっています。定期的に歯科でお口のチェックを受けましょう。

がん検診

いま、「日本人の2人に1人は、生涯において一度はがんになる」と言われています。

初期のがんは症状がほとんどないままに進行することが多いため、症状がなくても定期的にがん検診を受けることが大切です。

※市で開催されている成人健康診査やがん検診については、いわき市HP「成人健康診査のすすめ」をご覧ください。

9.知っておきたい「感染症」のこと

性感染症

今、若い人の間で性感染症が増えています。特に、「梅毒」は、20~40代男性と20代女性の患者数が市内で急増しています。

性感染症の中には、不妊の原因になったり、妊娠中にかかると赤ちゃんの健康に影響を与えるものがあります。

感染のリスクを感じたり、気になる症状がある方は検査を受けて早期に発見し、治療を行うことが重要です。

パートナーがいる場合は、お互いに感染し合うことがないよう、パートナー間で予防・治療に取り組むことが大切です。

その他の感染症

風しん、麻しん、水疱瘡(みずぼうそう)…など、性感染症以外にも妊娠中にかかると赤ちゃんに影響を与える恐れのある感染症があります。

日頃から、手洗いやうがいなどの感染予防に努めるとともに、ワクチンで予防できるものもあるため、妊娠を考える前にパートナーや家族も含め、必要なワクチンは接種するようにしましょう。

※ご自身の予防接種履歴は、母子(親子)健康手帳で確認できます。接種記録を確認してみましょう。

10.かかりつけ医を持とう

大切な身体のために、気軽に相談できる「かかりつけ医」を持つようにしましょう。

日頃から身体の状態を把握してくれている「かかりつけ医」がいることで、病気の早期発見や重症化の予防にも繋がります。

女性は、「婦人科」のかかりつけ医を持つこともおすすめします。婦人科では、妊娠・出産や、女性特有の病気の治療だけでなく、月経や更年期に関することなど、女性ホルモンとの上手な付き合い方についても相談できます。

11.年齢と妊娠について知ろう

将来、子どもを持ちたいと考えている方は、妊娠できる年齢に限界があることを知っておきましょう。

妊娠・出産に適した年齢は20代、遅くとも30代半ば頃と言われています。これは「医学的な適齢期」です。

30代半ばから年齢が上がるにつれて様々なリスクが高くなるとともに、出産に至る可能性が低くなります。

パートナーとしっかり話し合い、ライフプランを立てることが大切です。

- 女性の場合(卵子)

女性は産まれる前から卵子を持っています。胎児の時期が最も多く、その後は新たに作られることはありません。

年齢を重ねるとともに卵子の数は減少し、卵子の老化が起こることがわかっています。

※2014.2 「共同参画」(男女共同参画の総合雑誌内閣府編集より抜粋)

- 男性の場合(精子)

精子は思春期以降、毎日新しく作られ続けます。

女性よりゆるやかですが、年齢を重ねるとともに、数が減少したり、運動率や質が低下したり、遺伝子異常も起こりやすくなります。

プレコンノート

はじめて「プレコンセプションケア」を聞いた方でも、より良い生活習慣が実践できるように、3部構成になっています。

プレコンセプションケア(プレコン)とはどういうものなのかを知り、プレコン宣言をすることから始めてみましょう。

※国立研究開発法人 国立成育医療研究センターHP「プレコンセプションケアセンター」より引用

もっと詳しくプレコンセプションを知りたい方へ

国立成育医療研究センターHP「プレコンセプションケアセンター」

国立成育医療センターHPの「プレコンセプションセンター」で、詳しく紹介されていますのでご連絡ださい。

引用:国立成育医療センター プレコンセプションケアセンター(外部リンク)

健やか親子21

厚生労働省で、平成28~令和3年度の調査研究事業等で作成された啓発資料等が掲載されています。

引用:厚生労働省 健やか親子21:プレコンセプションケア(外部リンク)

スマート保健相談室(若者の性や妊娠などの健康相談支援サイト)

若者向けの性や妊娠などの健康相談支援サイトです。

女性の健康推進室 ヘルスケアラボ

すべての女性に知ってほしい女性のからだとこころの症状を詳しく解説しています。

このページに関するお問い合わせ先

こども家庭課 母子保健係

電話番号: 0246-27-8597