子宮頸がん(HPV)予防ワクチン接種について

更新日:2025年10月1日

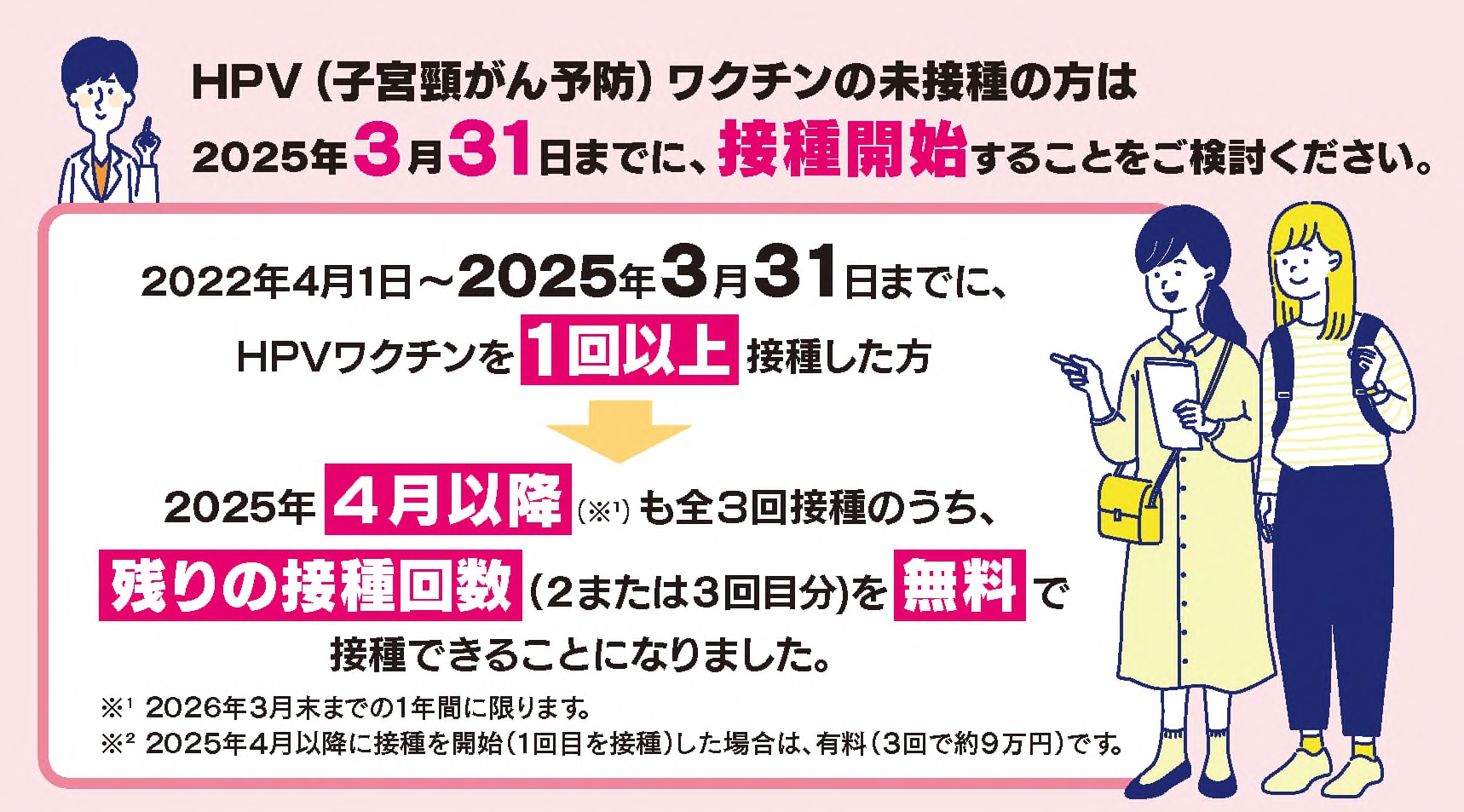

| HPV(子宮頸がん予防)ワクチン キャッチアップ接種の経過措置について |

|

キャッチアップ接種期間は、令和7年(2025年)3月末までとされていましたが、昨年夏以降の大幅な需要増により、 HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況を踏まえ、キャッチアップ接種期間内に接種を開始した方が、 全3回の接種を公費で完了できるよう、接種期間の経過措置が設けられました。 ○対象者: ⑴ キャッチアップ接種対象者のうち、令和4年(2022年)4月1日~令和7年(2025年)3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方 ⑵ 平成20年度(2008年度)生まれの女子で、令和4年(2022年)4月1日~令和7年(2025年)3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方 ○期間:令和7年(2025年)4月~令和8年(2026年)3月末まで ○回数:3回接種までの残数

|

ワクチンの積極的な勧奨の再開(令和3年11月26日から)

積極的な勧奨が再開されています

子宮頸がん(HPV)予防ワクチンは、平成25年4月1日より定期予防接種として実施しているところですが、ワクチンとの因果関係が否定できない持続的な激しい疼痛や運動障害が接種後にみられたことから、同年6月14日より国において適切な情報提供ができるまでの間、積極的勧奨を差し控えていました。

令和3年11月26日付の厚生労働省通知で、最新の知見を踏まえ、改めて子宮頸がん(HPV)予防ワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効生が副反応のリスクを明らかに上回るとされました。これにより、子宮頸がん(HPV)予防ワクチン接種における積極的な受診勧奨の再開が決定しました。

子宮頸がんについて

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性経験のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんをはじめ、肛門がん、膣がんなどのがんや、尖圭コンジローマ等、多くの病気の発生に関わっています。特に、近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えており、国内の子宮頸がんと診断される数は10,879例(2019年)報告され、20代後半から増えていき、40代でピークを迎えます。

ヒトパピローマウイルスに感染すると、ウイルスが自然に排除されることが多いですが、そのままとどまることもあります。長い間排除されずに感染したままでいると子宮頸がんが発生すると考えられています。

子宮頸がんは、早期に発見されれば比較的治療しやすいがんですが、進行した場合には治療は難しいとされています。

HPV感染症を防ぐワクチン(子宮頸がん(HPV)予防ワクチン)は、小学校6年~高校1年相当の女子を対象に、定期接種が行われています。

また、1997年4月2日~2008年4月1日生まれの女性の方を対象にキャッチアップ接種が令和7年3月31日まで行われました。

<外部リンク>厚生労働省:ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~

<外部リンク>国立がん研究センター:子宮頸がんとその他のヒトパピローマウイルス(HPV)関連がんの予防ファクトシート

<外部リンク>国立がん研究センター:子宮頸がんとその他のHPV関連がんの予防ファクトシート(リーフレット)

<外部リンク>福島県:子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)について

接種対象者

定期予防接種

- 対象者:小学校6年から高校1年に相当する年齢の女子

- 実施期間:12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日まで

- 接種場所:令和7年度HPVワクチン登録医療機関(PDF/195KB)

- 接種料金:無料

- リーフレット

キャッチアップ接種の経過措置対象者(令和8年3月末まで)

積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方に対しては公平な接種機会を確保するため、従来の定期接種の対象年齢を超えて行う接種である「キャッチアップ接種」を実施しています。

- 対象者:平成9年4月2日生まれ~平成21年4月1日生まれまでの女性で、令和4年(2022年)4月1日~令和7年

(2025年)3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

- 実施期間:令和7年(2025年)4月~令和8年(2026年)3月末まで

- 接種場所:令和7年度HPVワクチン登録医療機関(PDF/195KB)

- 接種料金:令和8年3月末までは無料(未完了分のみ対象)

※接種期限を過ぎると全額自己負担(3回で9万円程度)になります。

- リーフレット

平成9年度~平成20年度生まれの女性で2024年度末までにHPVワクチンを1回以上受けた方へ

<外部リンク>厚生労働省ホームページ:「ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ」

接種回数

公費で接種できるHPVワクチン3種類(2価・4価・9価)があります。

※原則、同じ種類のワクチンで必要な回数の接種を完了させます。

ただし、2価・4価で接種を始めた方は接種医と相談の上、残りの接種を9価ワクチンにすることも可能です。

2価(サーバリックス):3回接種

| 望ましい接種間隔(標準的な接種間隔) |

1回目接種後1カ月の間隔をあけて2回目、 1回目接種後6カ月の間隔をあけて3回目を行う。 |

| 望ましい接種間隔で受けられない場合 |

1回目接種後1カ月以上の間隔をあけて2回目、 1回目接種後5カ月以上かつ2回目接種後2カ月半以上の間隔をあけて3回目を行う。 |

4価(ガーダシル):3回接種

| 望ましい接種間隔(標準的な接種間隔) |

1回目接種後2か月の間隔をあけて2回目、 1回目接種後6カ月の間隔をあけて3回目を行う。 |

| 望ましい接種間隔で受けられない場合 |

1回目接種後1カ月以上の間隔をあけて2回目、 2回目接種後3カ月以上の間隔をあけて3回目を行う。 |

9価(シルガード)

【1回目を15歳未満で受ける場合】:2回または3回接種

※15才未満の方が9価ワクチンを接種する場合、6か月の間隔をあけて2回での接種完了も可能です。

| 望ましい接種間隔(標準的な接種間隔) |

1回目接種後6カ月の間隔をあけて2回目を行う。 ※3回接種の場合は15歳以上と同様です。 |

| 望ましい接種間隔で受けられない場合 |

1回目接種後5カ月以上の間隔をあけて2回目を行う。 ※2回目の接種が5カ月未満であった場合、3回目の接種が必要となります。 この場合、3回目の接種は2回目接種から少なくとも3カ月以上の間隔をあけます。 |

【1回目を15歳以上で受ける場合】:3回接種

| 望ましい接種間隔(標準的な接種間隔) |

1回目接種後2か月の間隔をあけて2回目、 1回目接種後6カ月の間隔をあけて3回目を行う。 |

| 望ましい接種間隔で受けられない場合 |

1回目接種後1カ月以上の間隔をあけて2回目、 2回目接種後3カ月以上の間隔をあけて3回目を行う。 |

<外部リンク>厚生労働省ホームページ:9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について

ワクチンの効果と副反応

<外部リンク>厚生労働省ホームページ:HPVワクチンに関するQ&A

接種方法

1⃣ 接種するワクチンを決める

公費で接種できるワクチンは3種類(2価・4価・9価)があります。

ワクチンの種類の詳細はこちら

2⃣ 医療機関へ予約をする

市内:令和7年度HPVワクチン登録医療機関(PDF/195KB)

県内:事前に管轄の地区保健福祉センターで予診票を受け取り、接種される際にご持参ください。

県外:県外での接種を希望される方はこちら

※医療機関によって使用できるワクチンの種類が異なりますのでご注意ください。

3⃣ 当日の持ち物

・母子健康手帳

・委任状(保護者以外の方が同伴する場合)

※予診票がお手元にない場合は医療機関に備え付けの予診票をご使用ください。

※市では接種券の発行はしていません。

※接種の際、市からの通知の持参は必須ではありません。

リーフレット等

ワクチンの有効性及び安全性について十分ご理解いただいた上で、本人の意思に基づき接種をご判断ください。

接種対象者向け資料

小学校6年~高校1年の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版)(PDF/5MB)

小学校6年~高校1年の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)(PDF/7MB)

平成9年度~平成20年度生まれの女性で2024年度末までにHPVワクチンを1回以上受けた方へ(PDF/707KB)

HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方(PDF/1307KB)

知ってくださいヒトパピローマウイルス(HPV)と子宮頸がんのこと(通常版)(PDF/3MB)

医療関係者向け資料

医療従事者の方へ~HPVワクチンに関する情報をまとめています~(2025年2月改訂版)(PDF/1785KB)

HPVワクチンに関する相談先一覧

HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)に関してのご相談は以下をご参照ください。

- 接種後に、健康に異常があるとき

まずは、接種を受けた医師・かかりつけの医師にご相談ください。

各都道府県において、「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関」を選定しています。

協力医療機関の受診については、接種を受けた医師またはかかりつけの医師にご相談ください。

- 【厚生労働省】HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談

厚生労働省の相談窓口に掲載の電話番号までご連絡をお願いいたします。

- 接種方法等の相談

保健所 感染症対策課 予防接種係

電話番号: 0246-27-8595

予防接種による健康被害救済制度

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ではあるものの、なくすことはできないことから救済制度が設けられています。

詳しくは「予防接種健康被害救済制度について」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

保健所 感染症対策課 予防接種係

電話番号: 0246-27-8595 ファクス: 0246-27-8600