有害・有毒となる鮮魚介類に注意してください!

登録日:2025年4月10日

ふぐ

ふぐは、猛毒のテトロドトキシンをもっています。毒性は魚種、部位などによって異なりますが、特に、卵巣、肝臓などの内臓、種類によっては皮にも含まれています。卵巣、肝臓等の内臓は、ふぐの種類にかかわらず、絶対に食べてはいけません。また、テトロドトキシンは耐熱性があるため、一般的な加熱調理では壊れません。

- 潜伏時間:食後20分から3時間程度

- 主な症状:口唇部・舌端のしびれ、麻痺症状、血圧低下など。重症の場合、呼吸困難で死亡することもある。

予防方法

「ふぐ処理者」がいるふぐ処理施設において調理されたふぐ以外は、食べないようにしましょう。また、自分で釣ったふぐや人からもらった未処理のふぐを自家調理して食べたことによる食中毒事件も全国で相次いで発生しています。自ら調理することは大変危険ですので、絶対にしないでください。

丸ふぐ(未処理)を販売する方(卸売業者等)

- 丸ふぐは、次に該当する者以外には販売できませんので、販売先が該当することを確認したうえで販売してください。

・ふぐ処理者

・ふぐ処理営業者

・上記の者に対して販売することを業とする者

- 丸ふぐの販売先が飲食店営業や魚介類販売業など営業許可を取得している営業者である場合は、ふぐ処理営業の届出済である(有効である)ことを確認してください。

丸ふぐ(未処理)を購入・調理する方(小売業者・飲食店営業者等)

- 丸ふぐを加工し販売または捌いて提供する場合(除毒行為)は、保健所への「ふぐ処理施設」の届出が必要です。

- ふぐ処理者が不在時の事故等が近年相次いで発生しています。ふぐ処理者が不在時におけるふぐの納入や、保管方法等について明確にし、従事者全員が把握できる状態にしてください。

- ふぐの適正な管理のため、ふぐの種類、入荷量、処理量、販売量、廃棄量等について記録を作成し、保存してください。

- ふぐ処理者試験に関する詳細は、福島県食品生活衛生課(https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045e/fuguregulations.html)をご参照ください。

貝類

本来無毒である貝類(ホタテガイ、ムラサキイガイ、カキ、アサリ等)は有毒プランクトンが原因となって毒化することがあります。毒化は貝毒を生産する有毒プランクトンが貝類に取り込まれて、毒が蓄積されて起こります。毒の種類により、麻痺性貝毒、下痢性貝毒及びテトラミンなどがあります。わが国では、麻痺性貝毒及び下痢性貝毒による食中毒防止のため、定期的にモニタリングを行い、規制値を超えたものは出荷規制されています。

1.麻痺性貝毒

- 潜伏時間:食後30分程度

- 主な症状:しびれ、麻痺、重症の場合は呼吸麻痺で死亡

2.下痢性貝毒

- 潜伏時間:食後30分から4時間程度

- 主な症状:下痢、悪心、嘔吐、腹痛

予防方法

特に夏場は、有毒プランクトンは、海水温の上昇に伴い発生し、ホタテガイなどに貝毒を蓄積させることから、注意が必要です。出荷自主規制がなされている海域などでは、ホタテガイなどの二枚貝(アサリ、ホッキガイ、ムラサキイガイなど)を採って食べないようにしましょう。

3.テトラミン

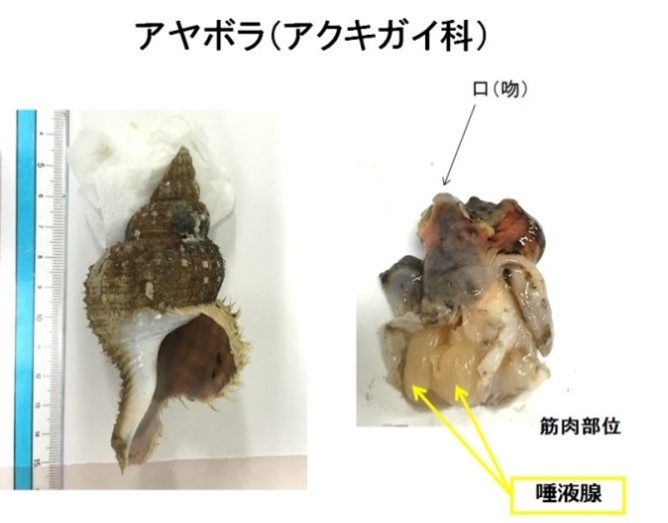

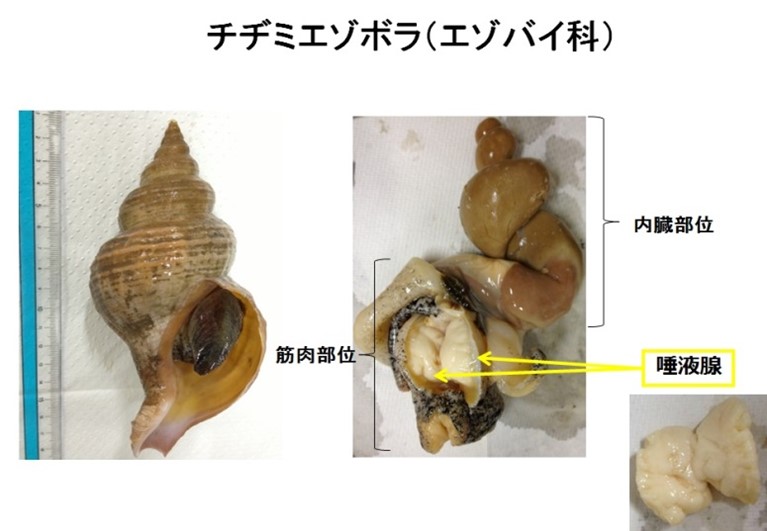

ツブ貝(アヤボラ、メエゾボラ、エゾボラモドキ等の巻貝)には、唾液腺に含まれるテトラミンという毒素が原因で発生します。テトラミンは、熱に強く、加熱しても毒性が消失しません。また、水溶性のため、唾液腺を取り除かずに加熱調理すると煮汁などに一部移行します。

- 潜伏時間:食後30分から60分程度

- 主な症状:めまい、物が二重に見えるなどの酩酊状態や頭痛など

(画像提供:東京海洋大学海洋科学部食品生産科学科 長島裕二教授)

予防方法

- 殻付ツブ貝を調理する前に、唾液腺を完全に除去すること。

除去方法

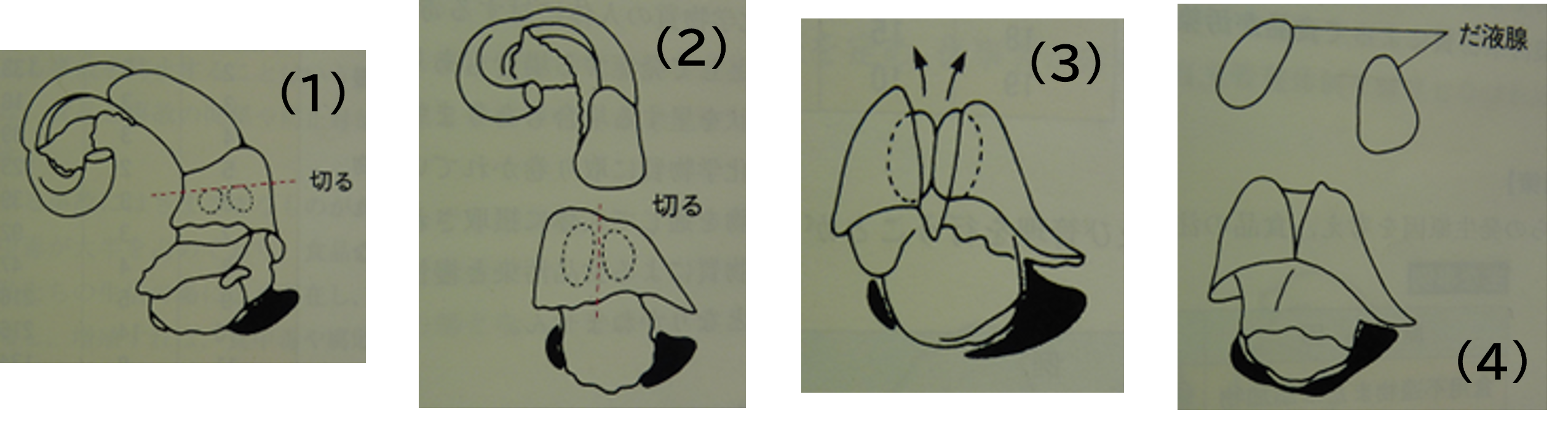

(1)殻から身を取り出し、内臓と身の部分に切り分ける。

(2)貝蓋のある面を下にして置き、中心に切り目を入れる。

(3)切り目から左右に開く。

(4)中から白色の唾液腺を取り出して、十分に水洗いする。。

(画像提供:公益財団法人福島県食品衛生協会)

イシナギ

イシナギの肝臓には、多量のビタミンAが含まれており、少量(5~10g程度)を食べるだけでも、過剰摂取によるビタミンA過剰症を引き起こす恐れがあります。そのため、昭和35年厚生省通知(公環発第25号)によりイシナギの肝臓の販売が禁止されています。販売・提供した場合、食品衛生法第6条第2号に違反します。

- 潜伏時間:食後30分から12時間程度

- 主な症状:激しい頭痛、発熱、吐き気、嘔吐、顔面の浮腫、顔面や頭部の皮膚の剥離など。

(画像提供:東京都市場衛生検査所)

予防方法

- イシナギの肝臓を取り除いたものを消費者に販売・提供してください。

- 卸売業の方は、イシナギの肝臓を取り除いてから消費者に販売・提供するよう注意喚起してください。

その他、有害・有毒となる魚介類

その他にも、有害・有毒となる魚介類があります。種類によっては、販売が禁止・自粛されているものもあります。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健所 生活衛生課 食品衛生係

電話番号: 0246-27-8593 ファクス: 0246-27-8600