ダニに注意!~ダニ媒介感染症について~

登録日:2025年9月26日

県内の感染症発生状況

今年第1例目の、つつが虫病の発生報告がありましたのでお知らせします。

(患者は80代。会津保健所管内の医療機関から届出)

本県は、全国的にも、つつが虫病の多発地域で、例年20名程度の患者が報告されています。

山林や草むら、農耕地等に入る機会が多くなる、春季(3~6月)と秋季(9~11月)が患者発生のピークになります。

例年、県内の様々な地域で患者の報告がありますので、ご注意ください。

ダニ媒介感染症とは

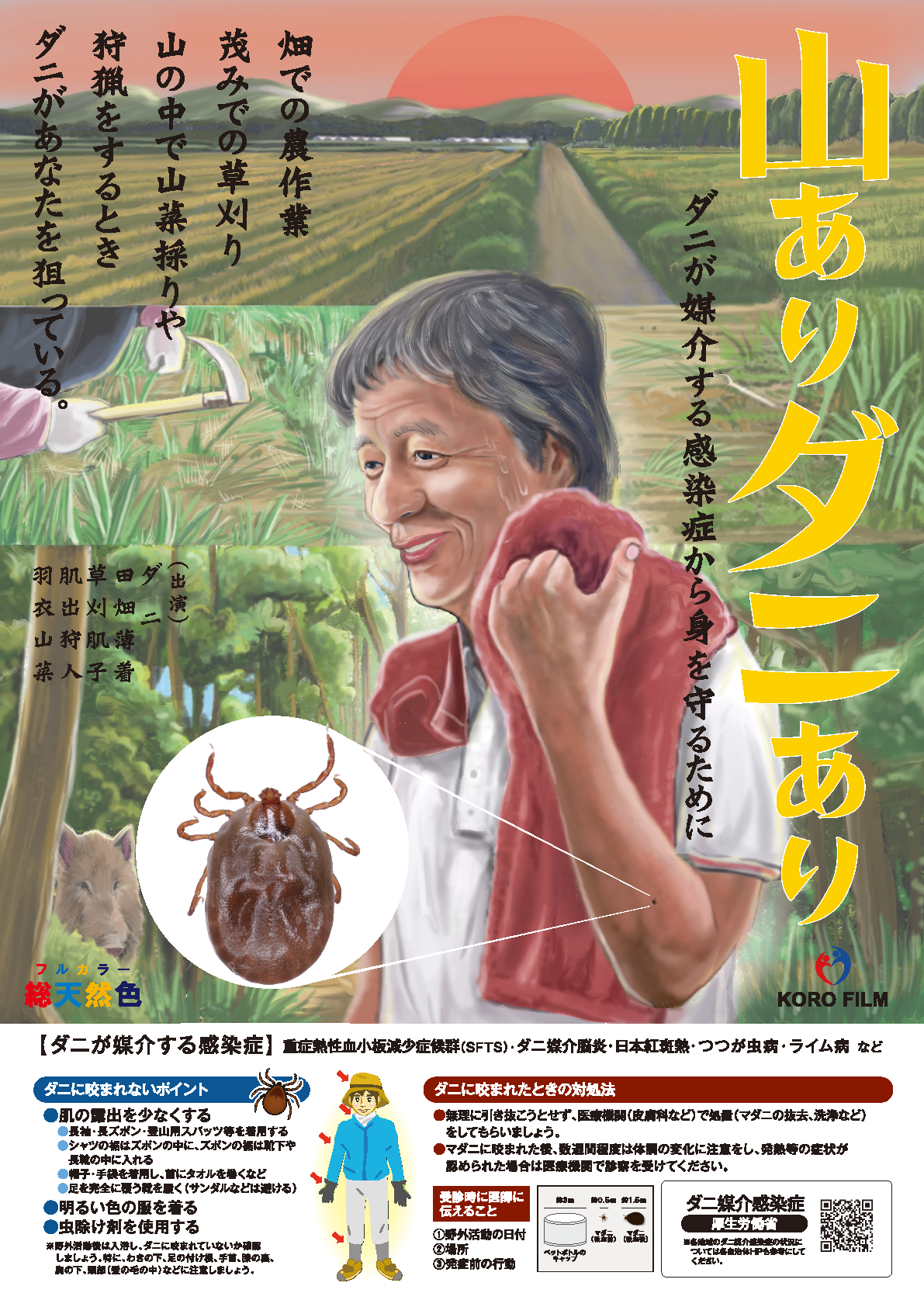

ダニが媒介する感染症とは、ウイルス等の病原体を保有するダニに咬まれることによって起こるさまざまな感染症のことをいいます。

ダニは、イノシシなどの野生動物が生息する環境のほか、民家の裏山や畑などにも生息しており、農作業や草刈り、キャンプなどの屋外での活動では、ダニに咬まれる危険性が高くなります。

特に、春から秋にかけてはマダニの活動が盛んになる時期ですので、きちんと対策をすることが重要です。

主なダニ媒介感染症

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)

- 国内での重症熱性血小板減少症候群(SFTS)患者の報告数は、平成25年に報告されて以降増加し、近年では年間100例を超えています。これまでは、西日本を中心に報告されていたところですが、今般、北海道で初めてSFTSの症例が確認されるなど、今後は西日本に限らず他の地域においても患者が報告される可能性があります。

- SFTSは、ウイルスを保有するマダニに刺されることにより感染します。また、ウイルスに感染した犬や猫に咬まれたり、血液などの体液に直接触れたりすることで感染することも報告されています。

<参考>重症熱性血小板減少症候群(SFTSについて):厚生労働省ホームページ

<参考>重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に関するQ&A:厚生労働省ホームページ

つつが虫病

- 病原微生物を保有するツツガムシ(ダニの一種)に刺された後、1~2週間後に発症する感染症です。

- 人から人へは感染しません。

-

ツツガムシは、草むらなどに生息しており、肉眼ではほとんど見えないほど小さいため、衣類の隙間から入り込むことがあります。

また、刺された時の痛みもほとんどないと言われています。 - 主な症状として、「発熱」、「発疹」、「刺し口(刺された部位がカサブタに変化)」、「頭痛」、「倦怠感」、「肝機能障害」などがあります。

- 典型的な症例では39 ℃以上の高熱を伴って発症します。

- 抗菌薬の投与による治療を行いますが、治療が遅れると重症化や、最悪の場合死に至ることもあるため、早期診断・早期治療が重要です。

ダニ対策のポイントは?

ダニ媒介感染症を予防するためには、ダニに咬まれないように対策をすることが重要です。

外出前の準備

(1)肌の露出を少なくする

- 長袖・長ズボンを着用する、タオルを首に巻く

- シャツやズボンの裾は靴下や長靴の中に入れる

- 足を完全に覆う靴を履く(サンダルは避ける)

(2)明るい色の服を着る(ダニを目視で確認しやすくするため)

(3)虫よけ剤を使用する(効果の持続時間が限られるため、こまめにスプレーしましょう。)

帰宅後に確認すること

- 上着や作業服は家の中に持ち込まないようにしましょう

- 外で活動した後は入浴し、ダニに咬まれていないか確認しましょう

※特に、わきの下、足の付け根、手首、膝の裏、胸の下、頭(髪の毛の中)などに注意!

ダニ媒介感染症予防啓発ポスター(厚生労働省)(PDF/6MB) ダニ媒介感染症予防啓発ポスター2(厚生労働省)(PDF/609KB)

もしもダニに咬まれてしまったら

-

マダニ類の多くは、ヒトや動物に取り付くと、皮膚にしっかりと口器を突き刺し、長時間(数日から、長いものは10日間以上)吸血しますが、刺されたことに気がつかない場合もあります。

-

吸血中のマダニに気が付いた際、無理に引き抜こうとするとマダニの一部が皮膚内に残って化膿したり、マダニの体液を逆流させてしまったりするおそれがあります。

- 無理に引き抜こうとせずに、医療機関(皮膚科など)で処置してもらいましょう。

- マダニに咬まれた後、数週間程度は体調の変化に注意し、発熱等の症状が認められた場合は医療機関で診察を受けましょう。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健所感染症対策課

電話番号: 0246-27-8606 ファクス: 0246-27-8600