ノロウイルスによる感染性胃腸炎に注意しましょう

登録日:2025年11月3日

感染性胃腸炎とは

感染性胃腸炎とは、細菌やウイルスが原因となって腹痛や下痢をきたす病気の総称です。

原因となる主な細菌は、病原性大腸菌やサルモネラ、カンピロバクターなどがあり、ウイルスでは、ノロウイルスやロタウイルス、アデノウイルスなどがあります。

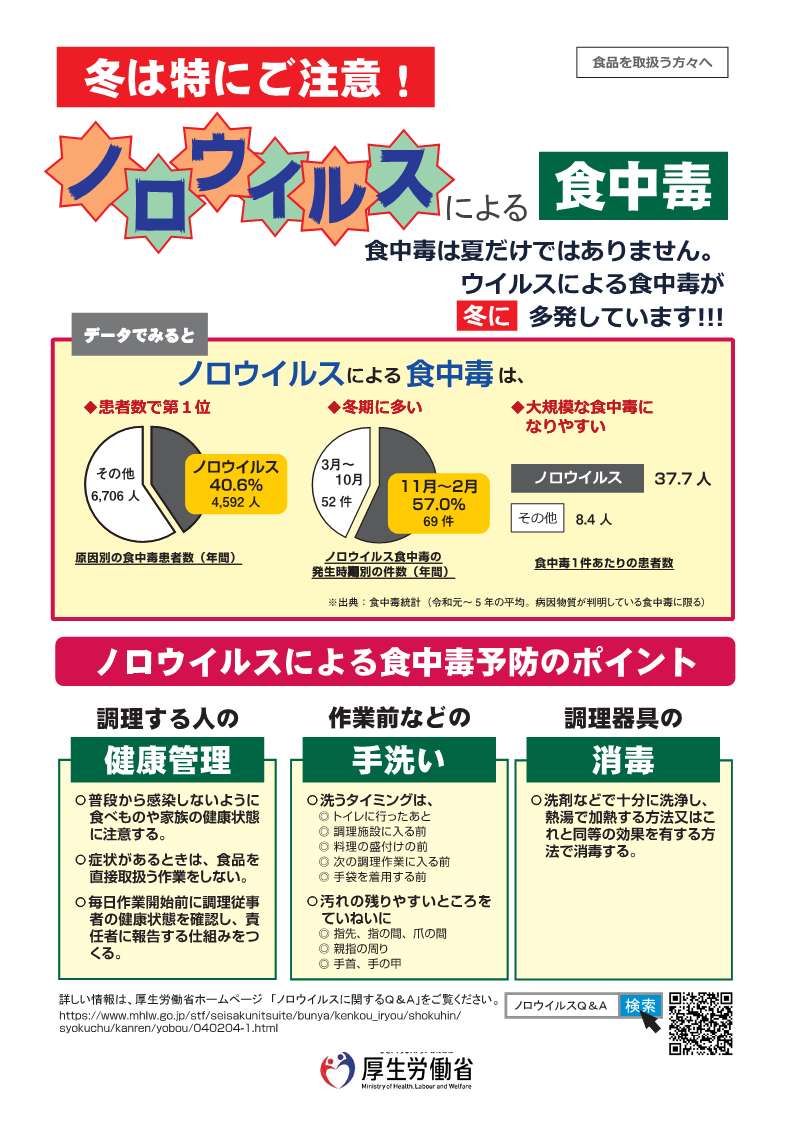

年間の食中毒の患者数の約半数はノロウイルスによるものですが、うち約7割は11月~2月の冬季に多く発生しています。

ノロウイルスについては、ワクチンがなく、治療は輸液等の対症療法に限られます。健康な方は軽症で回復しますが、免疫力の低い子どもや高齢者等では重症化することもあります。

ノロウイルスの特徴をよく知って、予防とまん延防止をすることが重要です。

ノロウイルスって?

ノロウイルスの特徴

- 食中毒で代表的なサルモネラ菌などは100万個以上が体内に入らないと感染しませんが、ノロウイルスは10~100個たらずで感染し、感染力が高いと言われています。

- 主に食品を通じて感染しますが、人から人への感染力も極めて強いです。

- 食品の鮮度に関係なく、ウイルスに汚染されたものを口にすることで感染します。

- 感染者がすべて発症するわけではありません。

- 「はしか」や「風しん」のように一度発症すると生涯かからないというものではありません。

- 幼稚園、保育所、学校、福祉施設等で発生すると集団発生になることがあります。

どうやって感染するの?

ノロウイルスの感染経路は経口感染が主であり、次のような感染様式があります。

- 患者のノロウイルスが大量に含まれる糞便や吐物から人の手などを介して二次感染した場合。

- 家族や共同生活施設などヒト同士の接触する機会が多いところでヒトからヒトへ飛沫感染等の直接感染する場合

- 食品取扱者が感染しており、その者を介して汚染した食品を食べた場合

- 汚染されていた二枚貝を、生あるいは十分に加熱しないで食べた場合

- ノロウイルスに汚染された井戸水や簡易水道を消毒不十分で摂取した場合

感染するとどうなるの?

ノロウイルスによる感染の主症状は急性の胃腸炎です。

通常は食べてから数時間から数日(平均1日から2日)後に、激しい吐き気や嘔吐、腹痛、下痢(水様便)、発熱が生じますが、他に頭痛、上気道炎など、風邪に似た症状が主な場合もあります。

後遺症はありませんが、ひどい下痢が続いた場合、脱水症状になることもあり、入院・点滴などの処置が必要になります。

これらの症状は1日から3日で治まりますが、便には2~4週間ほどウイルスが含まれますので、感染者は手洗いや入浴の際に十分な洗浄が必要です。

感染を予防するには?

食品からの感染を防ぐ

-

ノロウイルスは比較的熱に弱いため、食品の中心まで十分熱を通すようにしましょう。

(中心温度85~90度で90秒以上が目安です) - 調理器具を介して二次感染する可能性もあるため、まな板、包丁、ふきんなどはよく洗い、熱湯や塩素系漂白剤で殺菌しましょう。

人からの感染・人への感染を防ぐ

- 手洗いを励行する

感染予防の基本は手洗いです。特に調理前、食前、トイレの後や下痢をしている乳幼児や高齢者の世話をした後及びおう吐物の処理後などは、石けんと流水で手指をよく洗いましょう。

汚物は衛生的に処理する

おう吐物や便の中にはノロウイルスが大量に含まれています。

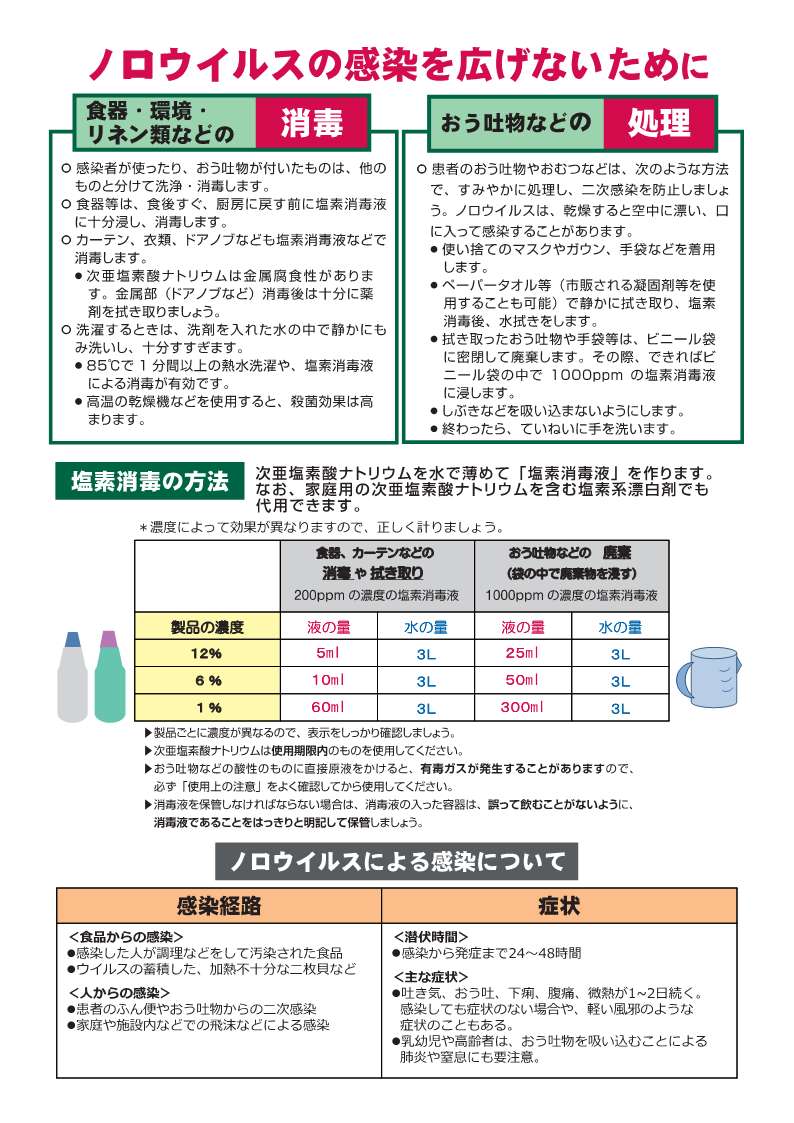

処理する時にはこれらに直接触れないように手袋やマスクをしっかり着用し、雑巾・タオル等でしっかり拭き取ってください。拭き取った雑巾・タオルはビニール袋に入れて密封し、捨てることをお勧めします。その後、薄めた塩素系消毒剤(商品名:ピューラックスでは60倍、ミルトンでは10倍に薄めます)や家庭用漂白剤(商品名:ハイター、ブリーチなどでは50倍程度に薄めます)でおう吐物や便のあった場所を中心に広めに消毒してください。処理後は手指をよく洗いましょう。

また、衣類が汚物で汚れた場合にも、手袋やマスクをした上でバケツ等でまず水洗いし、更に同じように薄めた漂白剤等で消毒しましょう。もちろん水洗いした場所も消毒してください。他の衣類と分けて洗濯するとともに、十分に乾燥させましょう。

消毒液の作り方(汚物処理時)

| ミルトン など | 10倍 | 原液10ml + 水 90ml |

|---|---|---|

| ハイター、ブリーチ など | 50倍 | 原液10ml + 水 490ml |

| ピューラックス など | 60倍 | 原液10ml + 水 590ml |

入浴

下痢をしている人は、一番最後に入るようにしてください。症状のある方は特に乳幼児やお年寄りと一緒に入らないようにしてください。また、浴槽のお湯は毎日交換しましょう。

おむつ交換

オムツの交換に際しても細心の注意を払い、一人の処理が終わったら、必ずよく手を洗うことが必要です。

その他

症状がある場合には、できるだけ集団の場への参加は控えましょう。

ノロウイルス啓発リーフレット(厚生労働省ホームページ)(PDF/488KB)

外部リンク

このページに関するお問い合わせ先

保健所感染症対策課

電話番号: 0246-27-8606 ファクス: 0246-27-8600