外来生物(外来生物法・特定外来生物)について

登録日:2022年7月22日

外来生物とは

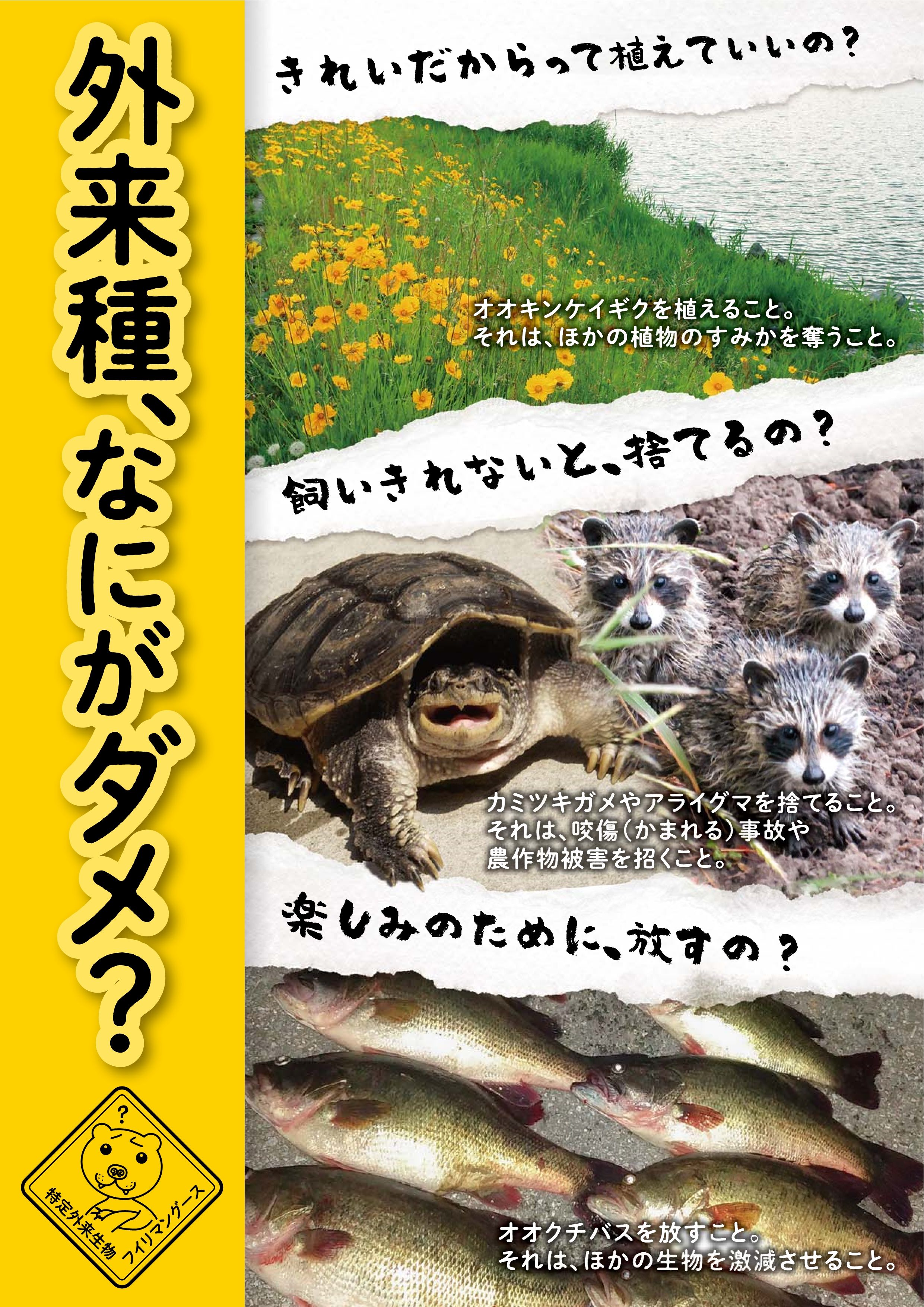

外来生物とは、アメリカザリガニやアライグマのように、もともと日本にいなかったのに、人間の活動によって海外から入ってきた生物のことをいいます。日本の野外に生息する海外起源の生物の数は、わかっているだけでも約2,000種にもなります。

※渡り鳥、海流にのって移動してくる魚や植物の種など、自然の力で移動するものなどは、外来生物には当たりません。

外来生物の問題点

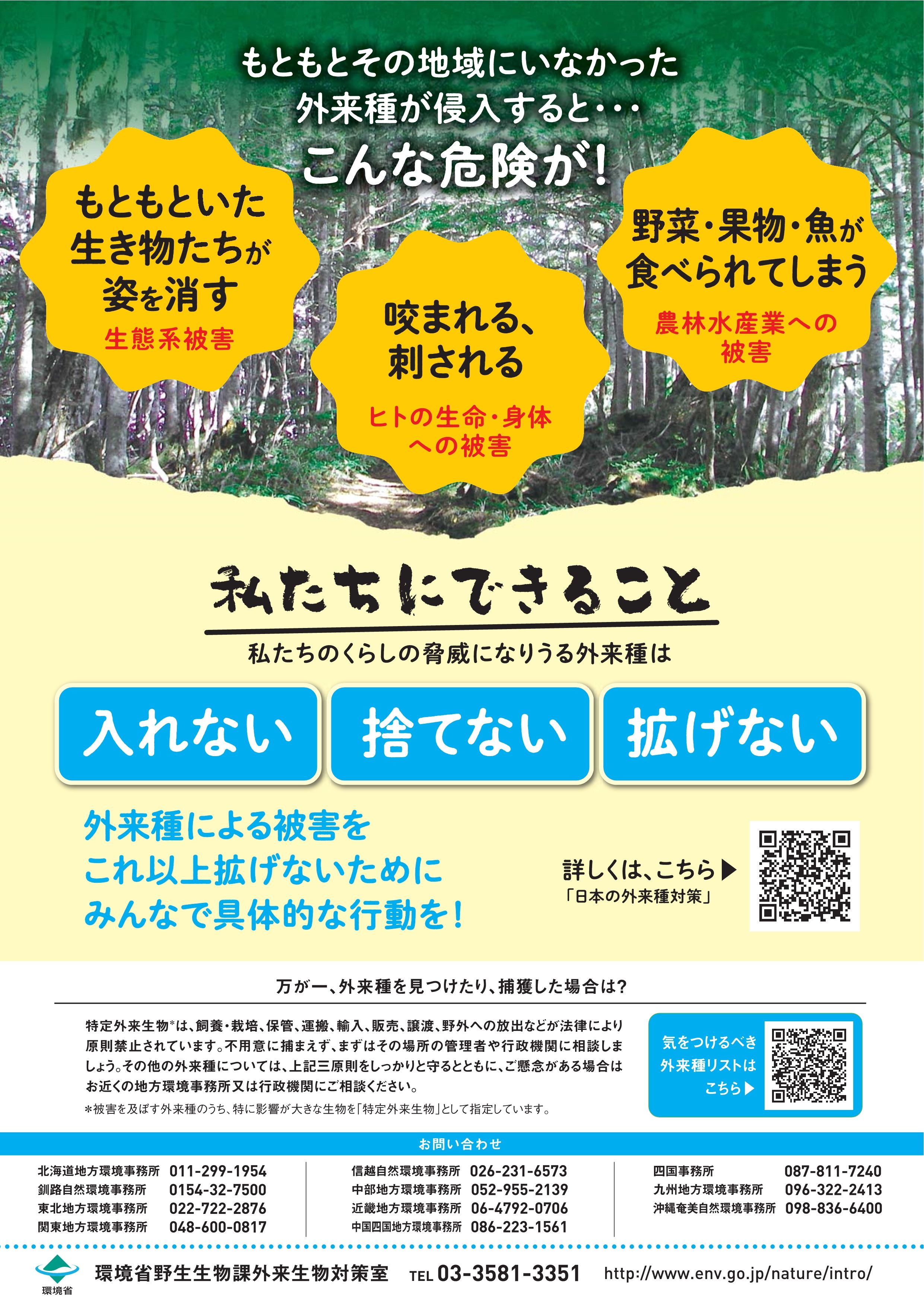

生態系は、長い期間をかけて微妙なバランスのもとで成立しています。ここに外来生物が侵入し、在来の生き物を食べてしまい本来の生態系が乱されてしまったり、近縁の在来種と交雑して、在来種の遺伝的な独自性がなくなってしまったりすることがあります。

外来生物法とは

外来生物のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるものとして、「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」により、7科13属4種群123種9交雑種の156種類(令和3年8月時点)が特定外来生物に指定されています。

特定外来生物に指定されたものは、次の規制を受けることとなり、違反した場合、法律により罰せられますので注意してください。

- 飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。

- 輸入することが原則禁止されます。

- 野外へ放つ、植える及びまくことが禁止されます。

- 許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。これには販売することも含まれます。

- 許可を受けて飼養等する場合、その個体等にマイクロチップを埋め込むなどの個体識別等の措置を講じる義務があります。

※特定外来生物を野外において捕まえた場合、持ち帰ることは禁止されていますが(運搬に該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません(釣りでいう「キャッチ・アンド・リリース」も規制対象とはなりません)。

市内で確認されている特定外来生物

福島県が平成18年度に実施した調査によると、市内では、アライグマ、ガビチョウ、カミツキガメ、ウシガエル、ブルーギル、オオクチバス(ブラックバス)、オオキンケイギク、オオハンゴンソウ、ナルトサワギク、アレチウリの10種類の特定外来生物の生息・生育情報が確認されています。

特定外来生物を見かけたときは

市内で特定外来生物を目撃した場合には、次のリンクまたはQRコードから市に通報することができますので、ご活用ください。

注意事項

- 回答フォームにメールアドレスを入力した場合には、回答送信後、受付完了メールが自動送信されます。なお、通報内容に対しては、駆除や対策の結果などについて個別の返信は行いませんので、あらかじめご了承ください。

- 通報いただいた情報につきましては、特定外来生物に関する普及啓発や、土地・施設管理者への駆除に係る情報提供などに活用しますが、駆除や対策が必ず行われるものではありませんので、ご了承ください(特に、市では、アライグマ・ハクビシンの駆除は行っておりません)。

- 通報者の氏名・連絡先等は公表いたしません。

外部リンク

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 環境企画課 環境保全係

電話番号: 0246-22-7441 ファクス: 0246-22-1286