予防救急(ヒートショック編)

更新日:2024年12月2日

浴室における救急事故

市内では、毎年、夜間に気温が低下する10月から3月までの寒い時期には、浴室における救急事故が増加する傾向にあります。

寒い時期に、暖房のきいた部屋から、廊下やトイレ、浴室などに行くと、急な寒さで身体がゾクゾクすることがあります。急激な温度変化がもたらす身体への影響を、「ヒートショック」といいます。

部屋の移動に伴い、室温などが急激に変化することで、血管が急激に収縮し、血圧が上昇することで、意識消失や、脳卒中、心筋梗塞への危険が高まります。

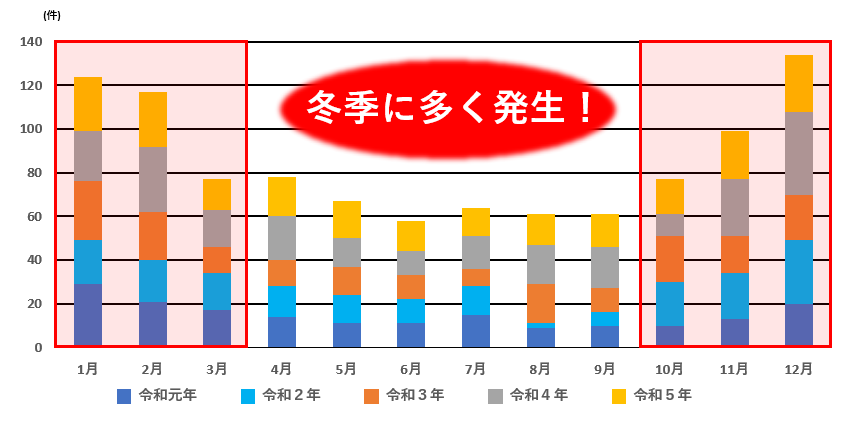

過去5年間の浴室における救急事故の月別出動件数

過去5年間で、浴室で発生した救急事故は1,017件ありました。12月をピークに10月から3月までの期間に全体の62%にあたる628件が発生しており、433人が搬送されています。

浴室における救急事故の月別出動件数

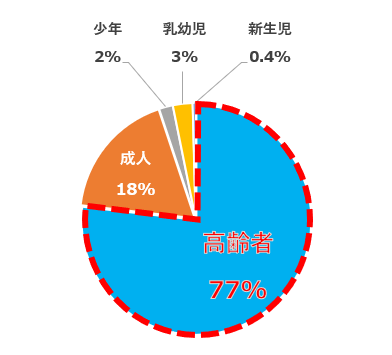

過去5年間の浴室における救急事故の年齢区分内訳

過去5年間に、浴室で発生した救急事故で搬送された方は725人いました。

特に高齢者の割合が多く、全体の77%を占めています。

浴室における救急事故の年齢区分内訳

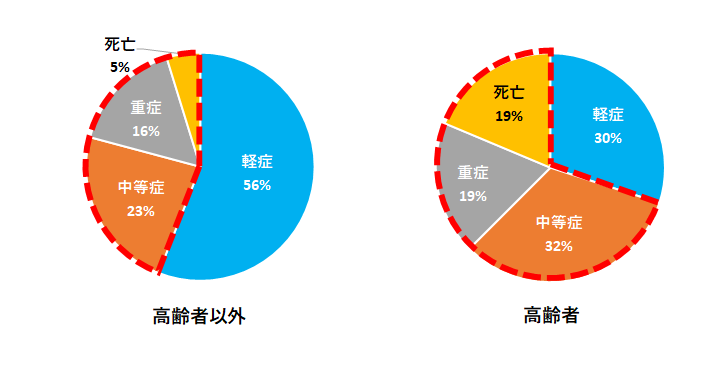

また、高齢者以外の傷病程度をみると、軽症者がもっとも多く56%ですが、

高齢者の場合は、入院が必要な中等症以上が70%となり、死亡は高齢者以外と比較すると約4倍となります。

浴室における救急事故の傷病程度内訳

浴室における救急事故を予防するには

入浴事故を予防するには、次のことに注意しましょう。

-

入浴前に脱衣所や浴室を暖めましょう。

- 湯温は41度以下、湯につかる時間は10分までを目安にしましょう。

- 浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう。

- 食後すぐの入浴や、飲酒後、医薬品服用後の入浴は控えましょう。

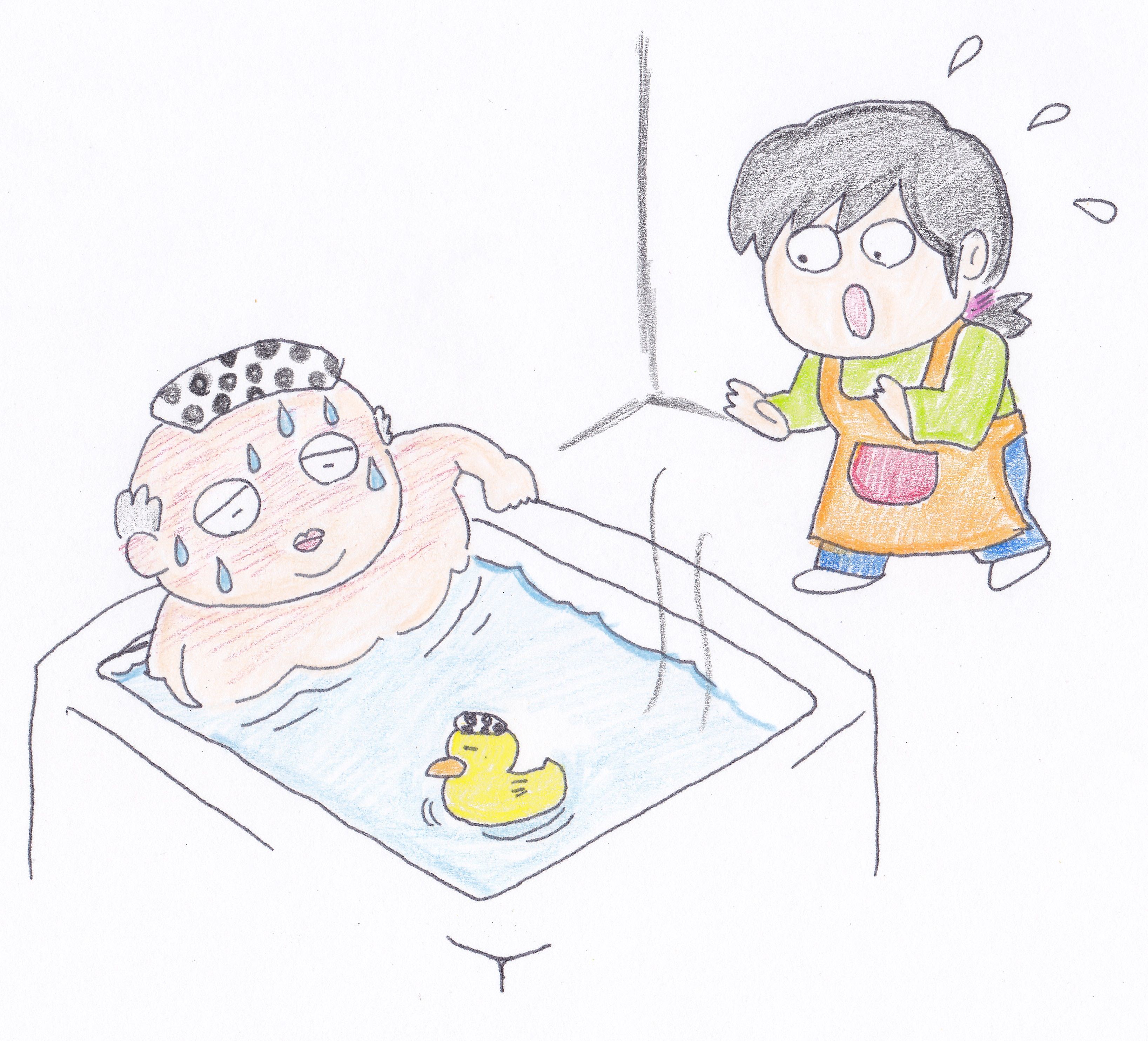

- 入浴する前に同居者に一声かけて、見回ってもらいましょう。

浴室における救急事故に遭遇した場合は

浴槽でぐったりしている人や溺れている人を発見したら、可能な範囲で次のとおり対応しましょう。

- 浴槽の栓を抜く。大声で助けを呼び、人を集める。

- 入浴者を浴槽から 出せるようであれば救出する。(出せないようであれば、蓋に上半身を乗せるなど沈まないようにする。)。直ちに、救急車を呼ぶ。

- 浴槽から出せた場合は、肩をたたきながら声を掛け、反応があるか確認する。

- 反応がない場合は呼吸を確認する。

- 呼吸がない場合には胸骨圧迫を開始する。

- 人工呼吸が出来るようであれば、胸骨圧迫30回と人工呼吸2回を繰り返す。できなければ胸骨圧迫のみ続ける。

- 反応がある場合は、回復体位をとり、救急車を待つ。

予防救急(心肺蘇生法編)~ゲームで学ぶ一次救命処置~(外部リンク)

https://sinpaisosei.netlify.app/

もしもの時の応急手当を動画でサクッと解決シリーズ(回復体位編)外部リンク

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

警防課救急係

電話番号: 0246-23-7061 ファクス: 0246-24-3944