命を守るために!我が社の自衛消防隊!!~いわき市立常磐第二保育園編~

登録日:2025年2月1日

『いわき市立常磐第二保育園』で消防訓練を実施しました!

このコンテンツは、「自らの職場は自らが守る」をコンセプトに、事業所における自衛消防隊の果たすべき役割をあらためて認識

し、災害発生時に有効、かつ、適切な活動ができる自衛消防隊の育成と防火管理の強化を図ります。

また、自衛消防隊の日頃の活動を紹介することで、市内の多くの事業所への防火啓発を目的としています。

事業所の紹介

■事業所名

いわき市立常磐第二保育園

■所在地

いわき市常磐湯本町山ノ神20番地の1

■代表者

園長 小松 恵

■従業員数

22人(園児68人)

いわき市立常磐第二保育園 園長先生のインタビュー

本園はスパリゾートハワアイアンズやいわき市石炭・化石館ほるる、湯本温泉などの観光地も近く、また交通の便もよく比較的広範囲から通園できる場所にあります。周囲は豊かな自然に囲まれ、四季の移り変わりとともに、美しい色彩の変化を楽しめます。また、園舎は天井が高く、木のぬくもりを感じられる開放感あふれる造りとなっておいります。

本園の特色としては、0歳から就学前のお子さんと、異年齢での交流保育、季節の自然を感じながらの散策や戸外遊び、野菜作りを通しての食育など、様々な行事を通して子供たちの豊かな感性を育んでいます。

《ココがPOINT!》わたしたちが独自に防火・防災に力を入れているところ!

■園長先生のコメント

災害はいつ起こるか分からりません。このことから本園では予告なしで地震・火災・洪水などの避難訓練を毎月異なる想定で行っています。また年1回、消防署の方に来園していただき、避難訓練や消火器取扱い訓練、救急普及講習を実施しています。

本園は、0歳から5歳児まで利用していることから、様々な対応が求められます。このことから訓練時は職員の連携を常に意識して行い、終了後には毎回反省会を実施し改善点などを話し合っています。

また、近年では、ゲリラ豪雨による河川の氾濫が多く発生しています。本園も浸水地域に入っていることから、大雨時の避難・連絡の訓練や保育園と保護者の連携の確認なども行っています。

今後もみんなが笑顔で過ごせるように、安心・安全な保育園作りを進めていきたいと思います。

今回の訓練をしてみて

「自衛消防隊長」のコメント

本園では避難訓練を毎月行っていますが、最近の課題は避難するときの園児の靴を履き方でした。年長になってくると、自分で靴を履くことができるようになってくるのですが、多くの園児は座って靴を履きます。そうすると避難するときに出口で渋滞してしまいます。このことから、立って靴を履く練習を少しずつしてきました。今回の避難訓練では、上手に立って靴を履くことができ、避難も素早くできていました。

今回、消防署の方から、大きな声での確認や危険を知らせる行為ができていなかったと指導を受けました。最近の子共たちは、大きな声や音を突然聞くと、泣いてしまって動かなくなってしまうことがあるので、あまり大きな声をださないようにしていました。もし、園で火災が発生した場合は、自動火災報知設備の大きなベルが鳴り響きます。そのような中でも情報を共有しなくてはいけません。今後は、そのような状況の中どのようにしたらよいか、考えながら訓練していきたいと思います。

《園庭へ避難完了した園児たち》

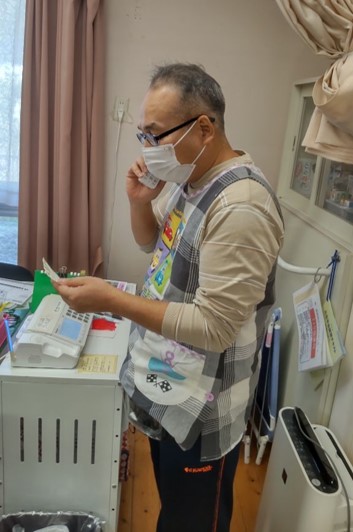

「119通報担当」のコメント

今回の訓練では、園の近所で発生した火災を確認し119番通報する役目でした。

通報内容については、消防署の人に聞かれたことを落ち着いて話すことができましたが、園の住所と電話番号を聞かれたときは、思い出せず事務室の机の上の紙を見ながら話しました。消防署の方の講評では、慌てないように事務所の机の上に住所、電話番号が大きな文字で書いた紙があることを褒められましたが、もし違う場所から119番通報しなくてはいけないことを考えると、別の案も考えなくてはいけないと思いました。消防署の方にも、名札があれば名札の裏に住所、電話番号を書いておくことや、メモ用紙を挟んでおくなど、いろいろなやり方があることを聞きました。今後のためにもできることからやっていこうと思います。

《通報訓練》

「避難誘導担当」のコメント

避難訓練は毎月1回実施していますが、今回は消防署の方たちが来ているということで園児たちも少し緊張感があり、前回までより私語も少なくスムーズに実施できたと思います。

近年、自然災害の数も種類もとても増えている印象を受けるので、園児たちには普段から年齢に応じたそれぞれの災害への意識付けを心がけています。例えば、火事だったら姿勢を低くして逃げることや暴風雨だったら窓から離れて安全な場所に避難することなどです。そして、どんな災害が起こっているかきちんと周りの人の話を聞くことも重要なことだと伝えています。

今回の訓練でも園児たちを避難させる際の声量には気を配りました。大声を出して緊急性を伝えると、ひと昔前よりも敏感に反応しパニックに陥ってしまう子が増えているため、あまり大きな声を出しすぎず、園児をできる限り冷静にそして速やかに安全な場所へ避難させようと努力しています。

今回消防署の方から、もう少し大きな声で建物のすみずみまで呼びかけをした方がいいのではないかというアドバイスを受けました。確かに実際の災害の時には、自分たちの目に見えない場所に残された園児がいるかもれないので、避難誘導は冷静に速やかに、そして、最後の確認の際は大きな声を出して逃げ遅れがいないことを確認することも必要だなと感じました。

《年長さんの避難状況》 《未満児さんの避難状況》 《先生による最終確認》

「初期消火担当」のコメント

私は消火器を使用するのが初めてでした。普段から保育園の消火器の位置は確認していますが、使ったことがなかったため、実際に火災が発生したときに使えるか不安でした。

訓練を実施する前に消防署の方の説明を聞いて感じたことは、思っていたより簡単な操作で使えるのだなということです。

今回の訓練で実際にやってみて自分でも自信を持ってできました。有事の際には躊躇することなく積極的に使用したいと思います。

《先生たちによる消火訓練》

「救急知識講習」受講者のコメント

今回は、小児と乳児の心肺蘇生法、AEDの取扱い、アナフィラキシ-症状に対するエピペンの使用方法について学びました。

私は1年前に訓練をしましたが、成人と違い小児や乳児の心臓マッサージを始める状況判断や、AEDの電極パッドの貼り方などに不安がありました。今回、訓練をしたことで心臓マッサージやAEDの正しい使用方法を再確認することができ良い機会となりました。

また、乳児の気道異物の除去を訓練しましたが、片手に乳児を乗せてもう片方の手で背部を叩いたり、仰向けにして指で胸部を圧迫したりするのは、一人ではとても大変だなと感じました。このことから、普段の業務でも心がけていることですが、子供たちに接するときにはなるべく一人で対応せず、何かあった際には複数人で対応できるような体制をとる必要性を改めて強く思いました。

今後は、何かあったときにすぐに対応できるように、自分でも勉強していきたいと思います。

《先生による救急知識等講習の受講風景》

消防署からのメッセージ

《訓練指導消防隊》隊長からのコメント

避難誘導は訓練を重ねていることもあり、円滑に実施できていたと思います。また、通報訓練についても必要事項が漏れることなく伝えられていました。

今回の訓練では、保育園に隣接する住宅からの出火であったため、自動火災報知設備の受信機で火災の発生場所を確認する機会はありませんでしたが、職員の方々へ受信機における質問をした際、的確な回答を得ることができましたので、普段から防火管理に関する教育が行き届いているなと感心しました。

今後も継続して訓練をしていただき、防火管理の徹底をお願いします。

《常磐消防署》予防係長からのコメント

小さな園児たちを避難させることはとても大変だと思います。また、毎回いろいろな想定で避難訓練を実施されており、防火・防災の意識の高さ、園児たちを守ることへの意識の高さをとても感じられました。

園長先生の話の中で、避難の時間を短くするために、避難をするときに靴の履き方を座って履くことから、立って履くように練習したと聞きました。このことは、私たちではなかなか気付けないことで、毎回訓練をしている先生たちだから気付けるとても大切なことです。

これからも、園児たちと向き合いながら、いざという時のために訓練を継続していただければと思います。

《常磐消防署》署長からのコメント

今回の消防訓練では、各担当の先生方が冷静かつ迅速な活動を行っており、まさに、日頃の訓練の成果があらわれたものだと思います。

さらに、毎月、様々な想定で各種訓練を実施し、その後、反省会を行い改善点を話し合うなど、いつ何時起こるか分からない災害にも的確に対応していくという姿勢は、園児さんたちにとって、とても安心できるものです。

我々消防は、火災での消火活動や交通事故等での救出活動時、迅速かつ的確な対応が求められることから、日々、訓練を実施し災害に備えています。私から署員には、しっかりと準備をし(個人装備や車両・資機材の点検)現場では、怪我をしないように安全管理を徹底するよう指示しています。このようなことを参考にしていただいて、非常持ち出し品や避難時に使用する器具の再点検や避難時に怪我しやすい場所はないか再確認していただき、引き続き訓練を実施していただければと思います。

園長先生が進めている、「安心・安全な保育園作り」のため、消防署でも協力させていただきますので、今後とも防災活動にご尽力のほど、よろしくお願いいたします。

この記事についてのお問い合わせは、常磐消防署まで

常磐消防署(担当:予防係)

電話番号:0246-43-2080

「命を守るために!我が社の自衛消防隊!!」

消防本部では、これからも「命を守るために!我が社の自衛消防隊!!」のコーナーで各事業所の特色のある消防訓練を掲載して

いきます。

ご覧になられている皆様の事業所でも「こんな訓練をしている!」などの、「訓練自慢」がありましたら、最寄りの消防署へ‼

このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

電話番号: 0246-24-3941 ファクス: 0246-24-3944