令和6年7月19日 教育長だより Vol.34 『「学びのDXチャレンジ校」の実践(ICT機器活用の意義)』

更新日:2024年7月19日

みなさん、こんにちは。

ICT機器の活用は、これからの時代に必要なスキルや知識を身につけるための重要な手段です。

近頃は、学校を視察するたびにタブレット端末等の活用状況を伺っていますが、

「うちはベテランの先生ばかりだから、なかなか・・・」

「ICTは若い先生に任せている」などと言われることもあります。

確かに、ICT機器に対する苦手意識は誰でも持っているものですが、それを理由にしてICT機器の活用を見過ごすことはできません。

そこで、参考になる事例として、御厩小学校での取り組みをご紹介したいと思います。

御厩小は「学びのDXチャレンジ校」指定校であり、教育DXに向けた取り組みを加速させています。

中でも校務(学校内部の事務処理業務)の分野で目を引く取り組みを行っています。

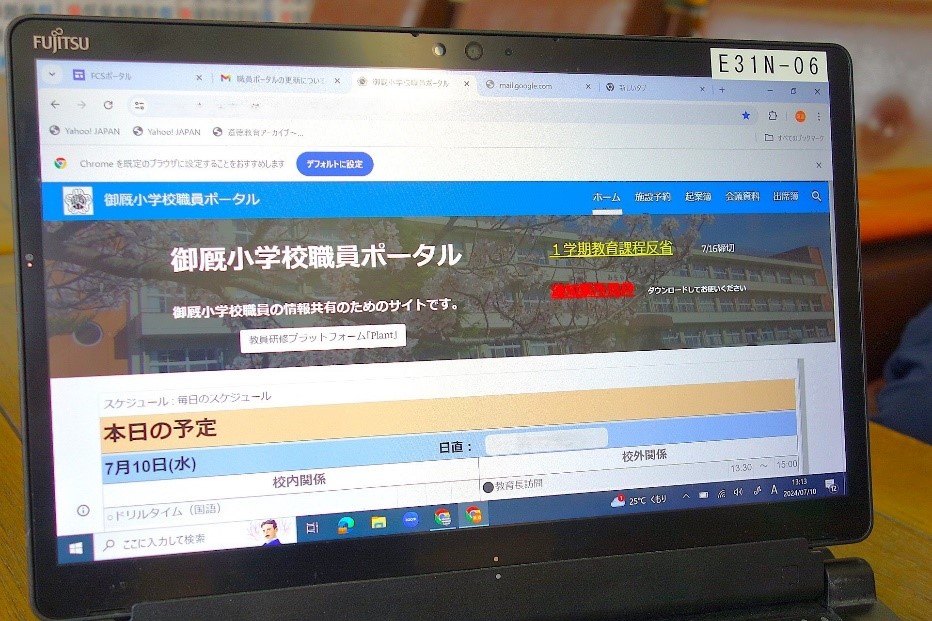

具体的には、クラウド(グーグルドライブ)を活用し、教職員専用のポータルサイトを独自に作成することで業務の効率化を図っています。

御厩小ポータルサイトのホーム画面

ポータルサイトには、以下のように教職員間の情報共有を支援する機能を備えており、各教職員のタブレット端末で閲覧・操作が可能です。

・予定表の管理

・会議資料の保存、閲覧

・体育館やプールなどの施設予約

・書類の決裁管理

・各種通知・通達の保存、閲覧

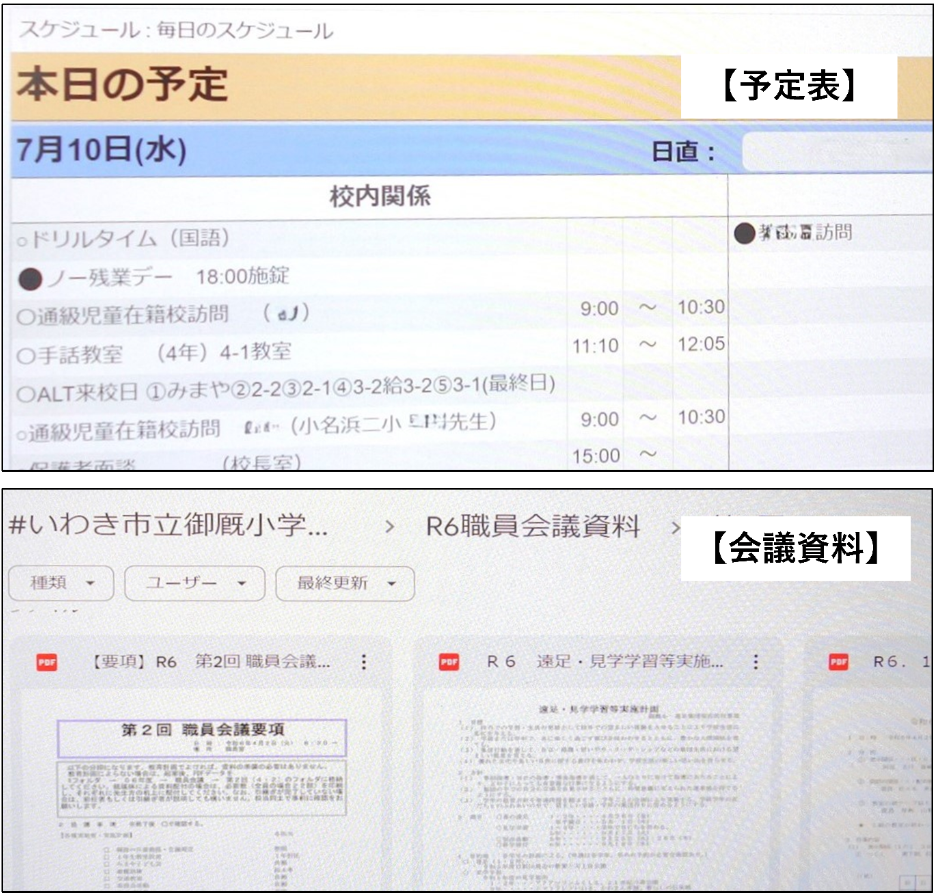

上段:予定表の画面、下段:会議資料の画面

このポータルサイトの作成者である鈴木先生に経緯をお聞きすると、以前から小学校ならではの課題を感じられていたようです。

「小学校の先生は、自分の担任する教室で過ごすことが多く職員室で集まる時間がない。しかし、タブレット端末があれば、どこにいても業務連絡が可能になるのではないかと考え、このポータルサイトを作った」とのことです。

左:鈴木教頭、中央:鈴木教諭(ポータルサイト作成)、右:鈴木校長

ポータルサイトの効果は早速出ており、会議は基本ペーパーレスで実施し、施設の使用状況や予定もすぐに共有することが可能になっています。

今年4月から御厩小に着任された鈴木校長にとっては、初日の職員会議からペーパーレスだったのでびっくりされたようですが、今では、マイタブレットを携帯されており、随分慣れた様子でした。

そして一番大きな効果としては、先生方自身がICT機器活用のメリットを実感できるようになったことです。

御厩小では、まずは「先生自身が便利だと思ってもらう」ことに主眼をおき、教職員一丸となって導入を進めたそうです。

ICT機器の利便性を実感してこそ、授業でも活用しようとする意欲が出てきますので、非常に大事な観点だと思います。

御厩小では授業でもタブレット端末を積極的に使っています。

ただ、どんな組織でも、ICTが得意な方ばかりいるわけではありません。

御厩小では、どのようにして皆さんが一丸になれたのか伺ってみました。

鈴木先生によれば、「ベテランも若手も、得意・不得意関係なく、一緒の場で学び合う」ことがコツとのことです。

同僚同士で教え合う場を作ることで、ICT機器に対する苦手意識を払しょくし、同じ方向で取り組むことができたようです。

以上、御厩小での事例ですが、教職員がまずICTを活用する意識を持つことの大切さが見て取れます。

これにより授業の質の向上だけでなく、業務改善にも繋がります。

ICT機器を使って、みなさんの学校も更に良い場所に変えていきましょう。

▼ 過去の記事はこちら!

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 教育政策課

電話番号: 0246-22-7541 ファクス: 0246-22-7595