令和6年11月28日 教育長だより Vol.43 『データ活用の留意点』

更新日:2024年11月28日

今年の読書週間(10/27~11/9)からしばらく経ちますが、皆さん、どのくらい読書されましたか。

私は読むのが遅いのか、未読本が積みあがるスピードだけは速くなりました。

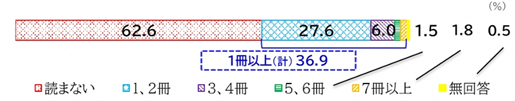

その読書週間に先立ち文化庁が公表した「国語に関する世論調査」によれば、1カ月で一冊も本を読まない人の割合が初めて6割を超えたとのことです。

スマホやSNSの普及によるためとの分析です。

1か月に読む本の冊数 (調査対象:全国16歳以上の個人)

出典:文化庁「令和5年度「国語に関する世論調査」の結果の概要」より抜粋

この調査結果を踏まえた読書離れを懸念する報道の中で、ある記事に目が留まりました。

読書離れを防ぐためには、子どもの頃からの教育、とりわけ学校での取り組みが重要だとの内容でした。

確かに、小中学校での読書体験や読書の大切さを学ぶことが重要なのは言うまでもありません。

しかし、本を読まない人が6割もいることが学校教育に結び付けられていることには、少々違和感を覚えました。

この調査は16歳以上を対象としており、回答者の9割以上が成人です。

読書離れは主に大人世代で顕著に見られる傾向ではないでしょうか。

別な調査結果によれば、小中学生における一人当たりの読書冊数は増加しているというデータも存在します(※)。

つまり、大人世代に起因する問題を子どもや学校教育の問題に転化している、と言えば言いすぎでしょうか。

※公益社団法人全国学校図書館協議会「学校読書調査」の結果 https://www.j-sla.or.jp/material/research/dokusyotyousa.html

ともかく、客観的なデータが提示されるともっともらしく聞こえますが、それが妥当であるか、解釈が的外れではないかを見極めることが大事だなと思いました。

小中学校では本にふれる機会をたくさん作っています

さて、最近では教育政策の領域でもデータの活用が浸透してきています。

特に本市の学力向上の取り組みでは、様々な調査データを複合的に分析しています。

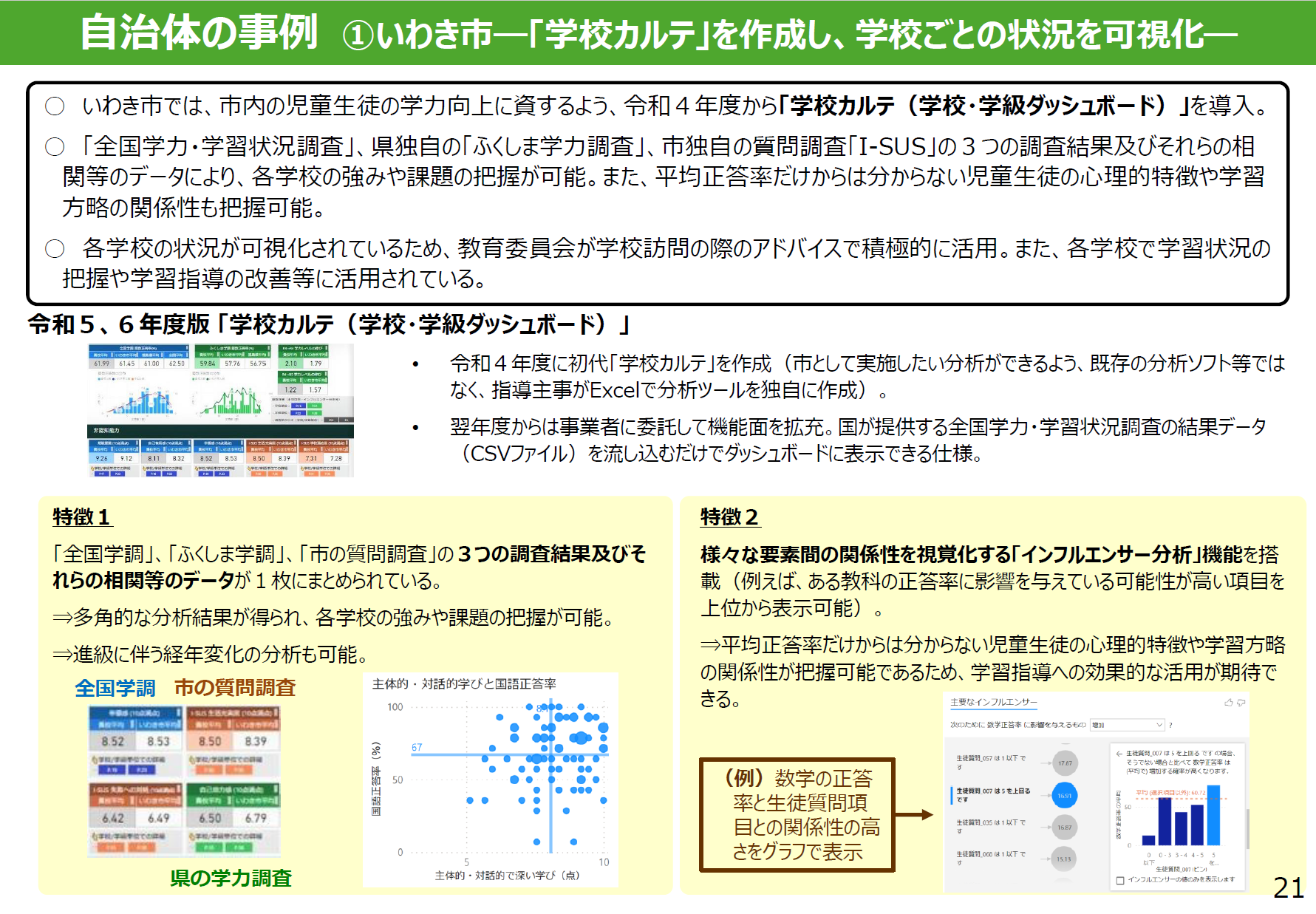

今年度からは、それらのデータを基に学校や学級ごとに児童生徒の学力等の状況を可視化するシステム「学校カルテ(学校・学級ダッシュボード)」を導入しています。

「この学級は積極的な子が多い」とか、「国語の正答率に影響与える活動は〇〇だ」等、子どもの心理的特徴や学習方略の関係性も示されるので、見る側(先生方)に納得感が得られることが好評のようです。

校長先生とのやり取りの中でもよく話題になるので、このシステムが各学校で定着しつつあることを感じています。

出典:中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会(第131回)資料より抜粋

ただ、納得感が得られやすいだけに、このデータの扱い方には気を付けなければならないと考えています。

子どもの特性の分析だけで満足してしまうと、大人側に起因する課題から目を逸らすことになりやすいからです。

教育データを活用した取り組みでは、学校の具体的な行動が伴うこと、つまり、大人(先生)側の課題解決につなげていくことが重要です(そして、この大人側の課題を一つ挙げるとすれば、「授業のやり方」だと私は思っています)。

学校管理職を対象に教育データの扱い方についての研修を実施中

こうした本来の目的を意識してこそ便利なシステムも真価を発揮します。

「データ分析に終始するのではなく、分析のその先に何を追求するのか」

様々な教育データに接する者として、この本質を見失わないようにしていきたいと思っています。

▼ 過去の記事はこちら!

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 教育政策課

電話番号: 0246-22-7541 ファクス: 0246-22-7595