老朽管更新事業(古くなった水道管を計画的に更新(交換)しています。更新に併せて耐震化もしています)

更新日:2025年11月27日

1.事業の概要

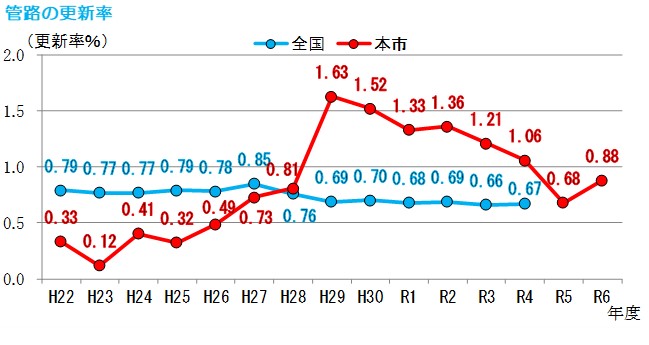

管路※1は、水道事業において、水道施設の大部分を占めており、管路の老朽化による更新需要の増加は、事業経営に大きな影響を及ぼすこととなります。そのため、「水道施設総合整備計画(管路整備計画)」において国や他事業体の動向、本市での実績等を勘案し、新たな更新基準として設定した「標準使用年数」や重要度に応じて設定した「延長使用年数」に基づき、100年更新サイクルを目指すこととし、管路の年間の更新率※2 1.0%(約23km)を目標に更新を行います。

管路の更新に当たっては、更新による耐震化を基本として、更新する際に耐震性の高い管種を採用することにより、すべての管路の耐震化を進めます。

※1 管路とは、水道管(取水するための導水管、配水地等へ送る送水管、配水地等から宅内等に送る配水管)と同じ意味です。

※2 更新率とは、管路の総延長に対する更新された管路の割合を示すものです。

2.事業の必要性

(1)管路の老朽化に伴う事故リスク対策として計画的な更新が必要です

本市は、合併都市のため給水区域が広大であることから、導送配水管の総延長は令和6年度末で2,284km※に及びます。

※北海道札幌市から沖縄県那覇市までの直線距離と同じくらいの距離です。

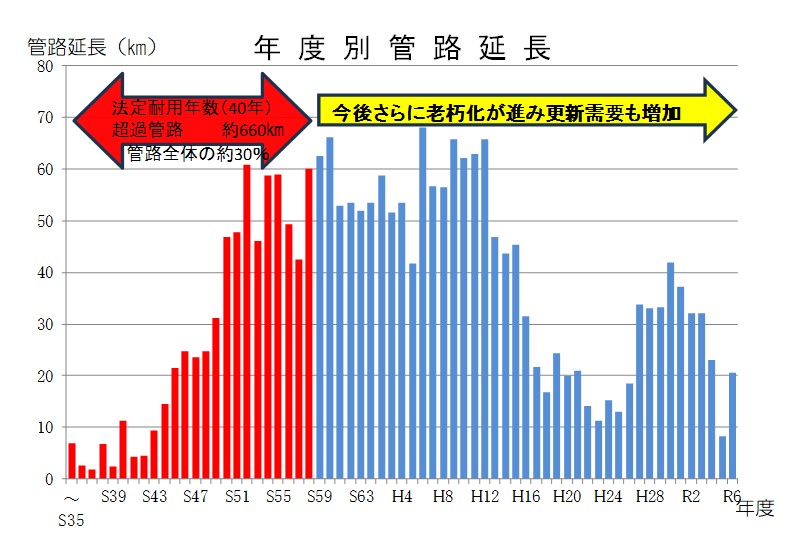

管路の老朽度を表す法定耐用年数超過管路率※は、令和6年度末時点で約30%と老朽化が進んでいますが、昭和52年から平成12年までに布設した管路が多いことから、これまで以上に老朽化は進み、更新需要も増加することになります。

老朽化が進むことに伴う漏水の事故リスクの高まりや増加していく更新需要に対応するため、計画的に管路を更新していく必要があります。

※管路全体のうち布設から40年を経過した管路の割合を示すものです。

- 老朽化に伴う漏水の事例

- 水道局が所有する導水管・送水管・配水管を合計した年度別管路延長

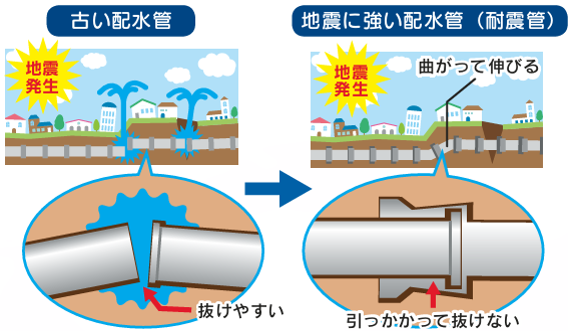

(2)管路の耐震性を高めていく必要があります

東日本大震災時では、市内各所で水道管からの漏水が多発したため、市内のほぼ全域にわたる約13万戸が断水する事態となり、特に基幹管路に被害が集中したことで断水が長期化したことなどから、震災時の経験を踏まえた管路の耐震化を進める必要があります。

3.老朽管更新の考え方

(1)法定耐用年数を超えた使用年数の設定

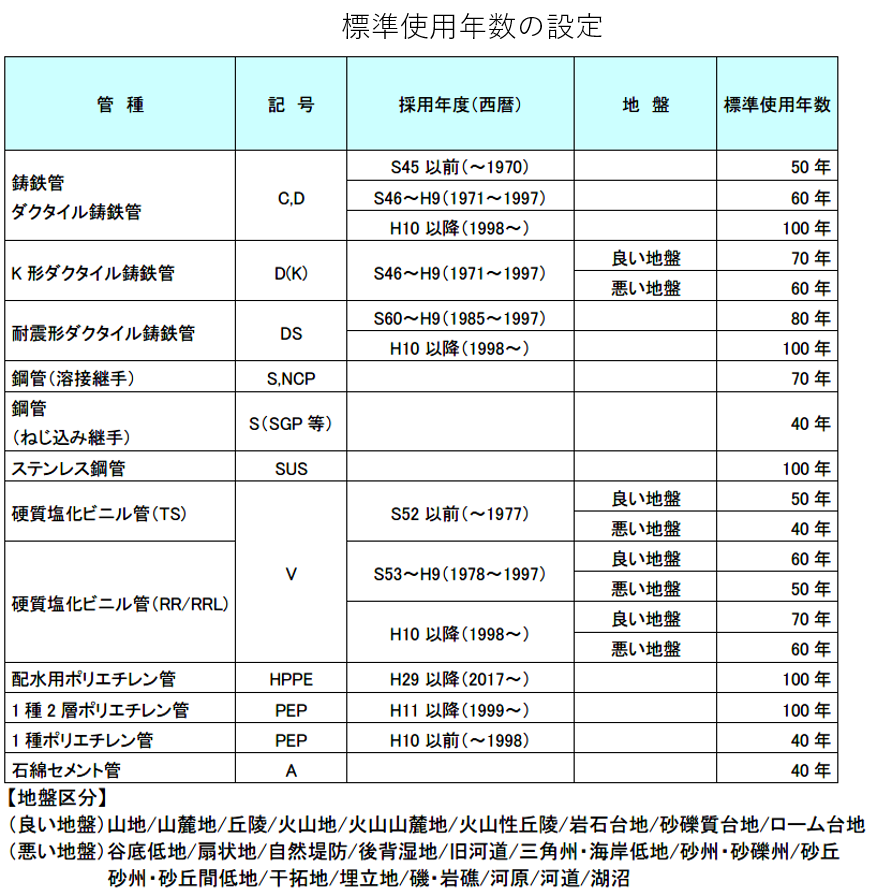

- 管路が法定耐用年数よりも長期間使用できることを前提として、国や他事業体の動向、本市でのこれまでの使用実績を踏まえ、標準的に使用できる年数「標準使用年数」を設定します。

- 断水が生じた場合の影響が大きい基幹管路(導水管、送水管、直径35cm以上の配水管)は、標準使用年数での更新とします。

- 直径35cm未満の配水支管は、長寿命化対策の取り組みにより、健全な状態を保つことで可能な限り延命化を図ったうえでの更新とします。

(2)管路更新の年間目標

- 更新後の主な管種は、埋設管路で水道用耐震型ダクタイル鋳鉄管、水道配水用ポリエチレン管、露出管路でステンレス鋼管となり、管路の標準使用年数は100年となることから、年間の更新率を管路総延長の1.0%に定め100年サイクルでの構築を目指します。

-

「水道施設総合整備計画(管路整備計画)」の策定時の令和2年度末における管路総延長2,275km※(上水道2,207km、簡易水道69km)をベースとして、更新率1.0%とした場合の更新延長になる約23kmを管路更新の年間目標延長に設定します。

※ 上水道と簡易水道をメートル単位で合計後にキロメートル表記にしているため、各々をメートルからキロメートル表記した場合の合計値とは合わない。

年間目標 約23km(令和4年度から)

(3)管路更新による耐震化

- 布設する管路はすべて耐震管を採用し耐震化を進めます。

【耐震管のイメージ】

4 これまでの実績

(1)管路の更新状況

平成29年度から、老朽管更新事業に積極的に取り組んできたことから、近年の更新率は全国平均よりも高い水準を維持しています。

(2)管路の耐震化状況

老朽管更新事業に積極的に取り組んでいることにより、耐震管率※は上昇していますが、管路全体の耐震管率は全国平均と比較して未だ低い状況です。

※耐震管率とは、管路全体の場合は、管路全体の長さに対して、耐震化になった管路全体の割合を示します。

基幹管路の場合は、基幹管路の長さに対して、耐震化になった基幹管路の割合を示します。

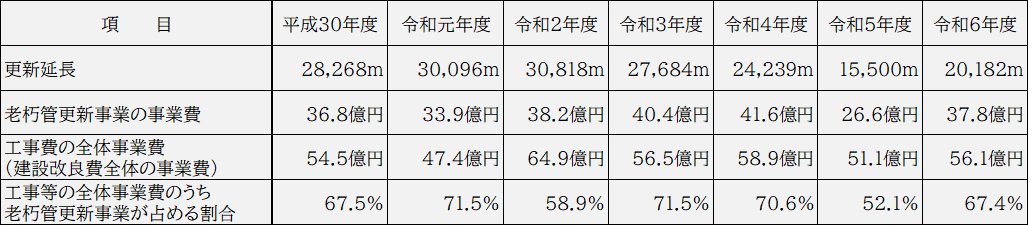

(3)事業費

老朽管更新事業は、工事などの全体事業費のなかで大きな割合を占めています。

老朽管更新事業についての詳細は下記リンクからご覧いただけます。

このページに関するお問い合わせ先

水道局 配水課

電話番号: 0246-22-9316 ファクス: 0246-22-1232